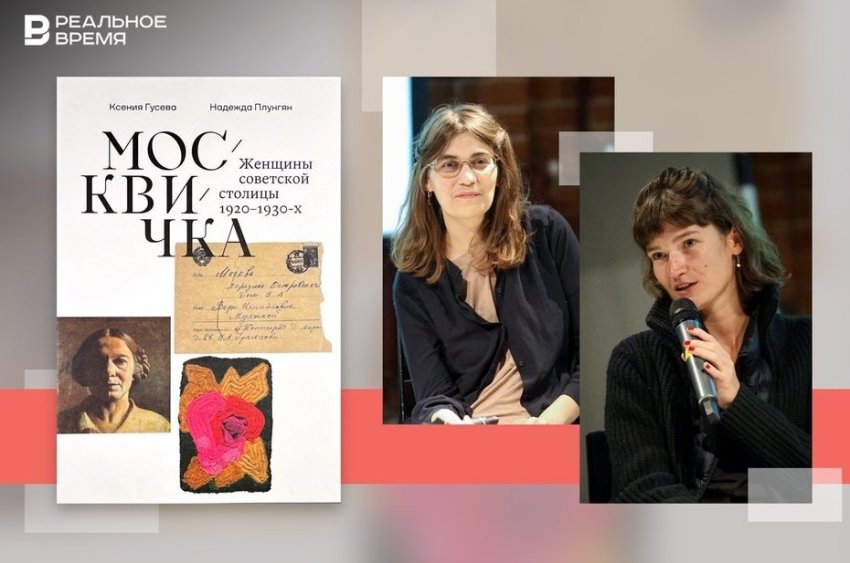

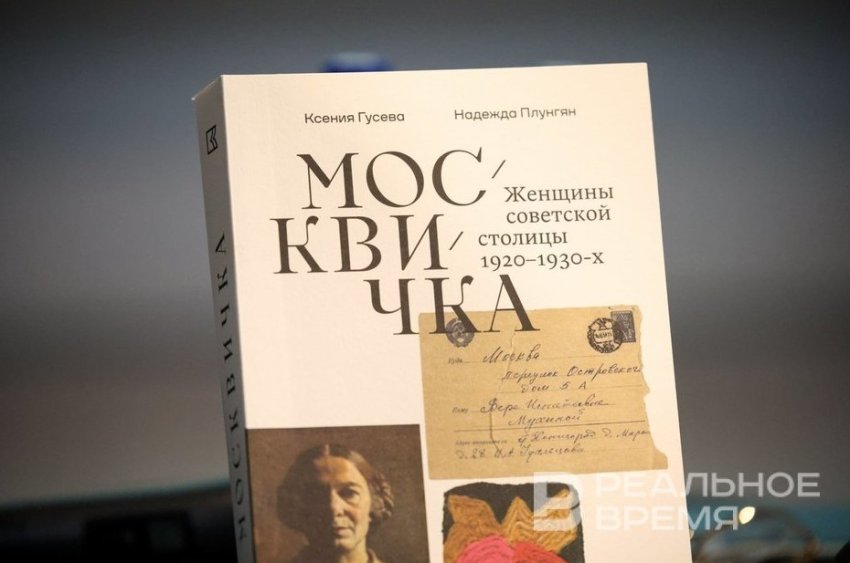

«Москвичка» — это попытка Ксении Гусевой и Надежды Плунгян осмыслить, кто и как формировал образ женщины советской столицы в 1920-е и в 1930-е

Выставка «Москвичка» и книга «Москвичка»: разные, но об одном

Идея книги родилась два года назад, когда Ксения Гусева и Надежда Плунгян совершенно случайно встретились на выставке «Дом моделей индустрии образов» в Москве. Пока Ксения рассказывала на выставке о системе Домов моделей в СССР, Надежда как раз отмечала выход своей книги «Рождение советской женщины». Гусева давно работает со связью индустрии и искусства, еще со времен выставки «ВХУТЕМАС-100», где занималась несколькими факультетами, включая текстильный. Выставка о Доме моделей в Музее Москвы, по словам Плунгян на презентации книги «Москвичка» в Центре современной культуры «Смена», была «беспрецедентным, ярким, пионерским, художественно-научно-экспозиционным исследованием». Именно там исследовательницы стали обсуждать, куда можно двигаться дальше.

Гусевой давно хотелось показать не разрыв, а пересечения между декоративно-прикладным и изобразительным искусством. Тем более что в существующей литературе почти не проговорен образ москвички и как фигуры легкой промышленности, и как художественного образа. Гусевой и Плунгян захотелось собрать обе линии в одной экспозиции, на основе которой и родилась потом книга.

На презентации Плунгян подчеркивала: советское искусство — «сложная система взаимовлияния» разных видов, в которой производство тоже занимает место. Она говорила, что их обеих интересует эволюция модернизма. Несмотря на то что в подзаголовок книги вынесены 1920—1930-е годы, в сам текст вплетены и 1940-е, и 1950-е, и личные истории художниц, и темы вроде журнала «Работница», комментирующего главы, поскольку невозможно вырвать судьбу человека и ограничиться только рамками десятилетий. Некоторые сюжеты, которые начались в раннесоветские годы, отзываются позднее, в 1960-х или дальше. Книга стала способом проговорить эти связи, которые в экспозиции выставки «Москвичка» лишь намечались, а в тексте получили место и форму.

Структура издания подчинена тому же принципу. Основу составляют девять глав. За изобразительные экспонаты, предметы, живопись, графику, скульптуры, — отвечала Плунгян. Но внутри каждой главы спрятан переход в другое измерение: отдельный сюжет, очень сжатый биографический очерк, как назвала это Гусева, «маленькая история большой биографии». За эту часть книги отвечала Ксения. Так собрана вся книга. Ее можно читать линейно — тогда получается как будто один большой рассказ. А можно открывать в любом месте: структура фрагментарна, и читатель не почувствует, что пропустил что-то важное. Это повторение выставочного принципа — плавного перехода между общим и частным, между развитием города и конкретной судьбой.

Революционерка, работница, муза и ударница

Книга начинается с роли женщины в революции и отображением этого образа в искусстве. К этой главе примыкает история Людмилы Маяковской, сестры Владимира Маяковского, которую Надежда Плунгян назвала «крупнейшей революционеркой советского текстиля». Почти никто, кроме Гусевой, не пытался встроить работу Людмилы Маяковской в общую историю искусства. Центральной фигурой раздела «Героиня НЭПа» стала Валентина Ходасевич. В профессиональной среде ее знают как художницу ленинградского круга, но в биографии постоянно всплывает связь с Москвой: детство, первые впечатления, письма, где она признавалась, что очень скучает по родному городу. Получается парадоксальный архетип: москвичка, которая действует в другом городе, но несет в себе московский опыт.

Третья глава — «Жизнь работницы», и здесь появляется Варвара Степанова. У Гусевой довольно новаторский взгляд на персону Степановой. Если в большинстве источников ее превозносят как одно из главных лиц авангарда 1920-х, то в этой книге явно подчеркнут скепсис в отношении Степановой, где ее называют слишком переоцененной. Плунгян и Гусева не отрицают влияние авангарда, но пытаются вывести его из статуса музейного ярлыка. Степанова остается маркером — фигурой, которая не вызывает сомнений, примером прямого диалога художника и производства: к примеру, ее эксперименты с Любовью Поповой на ситценабивной фабрике — ярком эпизоде истории советского текстиля.

Модельеры, жены, изгнанные

В ноябре 1935 года Иосиф Сталин произнес свою знаменитую фразу: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее». Именно ее исследовательницы взяли за обозначение этого периода в формировании нового образа москвичек. Главный проект этого времени — грандиозный Дворец Советов, который так никогда и не был воплощен в жизнь. А главной героиней книги этого периода становится Анель Судакевич. Эпоха все сильнее перемещается в киносферу, и фигура киноактрисы оказывается симптомом времени.

Судакевич — человек НЭПа и раннего кино, чья судьба резко изменилась после брака с Асафом Мессерером. Судакевич стала женой известного артиста, ушла в театр, а затем — в создание костюма, став одним из первых советских модельеров. Анель Судакевич работала в первом Доме моделей и публиковала собственные выкройки в первых номерах женских журналов. А потом ушла в цирк, где была главным художником по костюму. Все, что объединяет эти переходы, Гусева сформулировала так: любовь к костюму как к образу, будь он цирковой, театральный или повседневный.

Отдельное направление в советской жизни 1930-х — жены инженеров. В основе этого раздела книги — редкие текстильные панно, сделанные самими женами инженеров и сохранившиеся в Музее современной истории России. Плунгян в своей статье говорит о концепции Орджоникидзе, который фактически придумал эту социальную группу. Она рассказывает о гротескном предмете — «Траурной ленте» от жен инженеров, положенной к гробу Орджоникидзе с буквальной надписью: «Товарищу Орджоникидзе от жен инженеров». Это тот момент, когда сфабрикованная социальная группа вдруг в реале появляется перед тобой и заявляет о себе.

Героиней этого раздела стала Маргарита Иноземцева — неизвестная широкому зрителю художница русского модерна, рожденная еще в 1880-х. Иноземцева выставляла свои работы с журналом «Мир искусства», ездила в Швейцарию, делала панно высокого модерна, затем — работала в советском производстве 1930—1940-х, а в 1970-х снова вернулась к живописи. Это пример художницы-символистки, которая прожила весь советский проект, созерцая изменения страны из своей квартиры. Важная деталь — Иноземцева сама была женой инженера текстильного производства.

Говоря о 1930-х, невозможно не сказать о пораженных в правах, опальных художниках, тех, кто оказался на периферии официального канона. На презентации Плунгян отметила, что в книгу вошли материалы, которые не успели показать на выставке. Среди них — яркие работы Александра Дейнеки 1940-х: портреты женщин, в которых художник снова возвращается к моде и интересу к формообразованию. Эти вещи показывают, как советский модернизм к середине века выходит в собственный маньеризм, а 1950—1960-е становятся переходом к позднему, монументальному стилю, который сегодня называется советским модернизмом.

Москва в книге — это точка отсчета, место, откуда, по словам исследовательниц, «расходятся лучи по всему Советскому Союзу». Москва здесь — проект, иногда почти такой же зыбкий, как и неосуществленный Дворец Советов неизвестной социалистической Москвы, которая должна удерживать зрителя в состоянии некоторой приподнятости. Это город-замысел, город-напряжение, город-ожидание.

Помимо статей Гусевой и Плунгян, в книгу включено множество малоизвестного визуального материала из российских музеев. Именно он создает ощущение новой оптики. Там же — цитаты из советской прозы 1920—1940-х годов. К примеру, фрагменты из Платоновской «Счастливой Москвы» в таком соседстве звучат несколько иначе, более углубленно. В итоге «Москвичка» — это книга, в которой тесно переплетаются таинственные поиски литературы, искусства, декоративно-прикладных практик, архитектуры. Из этих пересечений возникает немыслимая жизнь города — Москвы как центра, в котором должно было собраться все лучшее, все будущее. И женские истории 1920—1930-х становятся способом увидеть, как этот замысел распадается на частные судьбы, бытовые жесты, костюмы, рабочие биографии и снова собирается в единую, подвижную конструкцию.

Издательство: «Кучково поле Музеон»

Количество страниц: 332

Год: 2025

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

Екатерина Петрова