Сабантуй Рафаэля Хакимова: как неубиваемый праздник запах казенщиной - «История»

История 14-10-2017, 15:00 Екатерина 186 0

«Реальное время» публикует новый отрывок из книги директора Института истории им. Марджани

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов предоставил «Реальному времени» новый отрывок из своей готовящейся мемуарно-аналитической книги «Шепот бытия». Сегодня колумнист нашей интернет-газеты представляет на суд читателя еще одну главу, названную «Сабантуй».

Сабантуй

В детстве мы ждали Сабантуй и что-нибудь выигрывали. Подарки ничего не стоили, просто были знаками успеха. В советское время пытались запретить этот «языческий» праздник, но под давлением населения возродили. Если хотят узнать душу народа, то едут в Заказанье, на Сабантуй. Как писал Сибгат Хаким:

Не тронь меня, Аллах, не тронь,

Покуда жар не схлынет сабантуя,

А после — ветры пусть задуют

Моей души огонь, моей души огонь.

Вздохнет майдан, последний вздрогнет конь

И остановит твердое копыто.

О, в этот час, когда вся даль открыта,

Не тронь меня, Аллах, не тронь.

В день Сабантуя каждый должен вернуться в свои родные места. По-татарски это так и произносится: «Вернуться!». Ты возвращаешься к своим истокам. Сабантуй — праздник вечного возрождения природы и народного духа, где каждый может показать свою удаль и получить общественное признание.

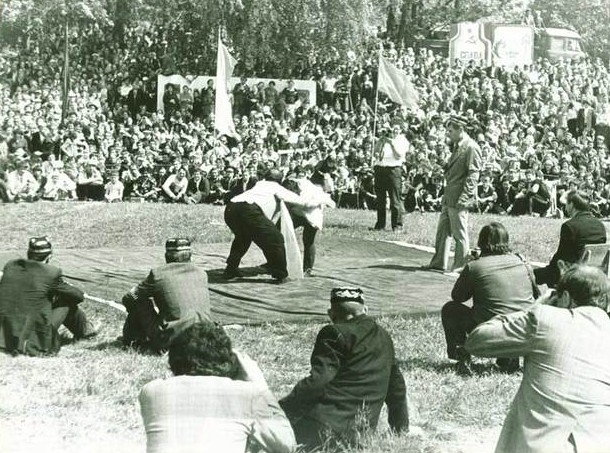

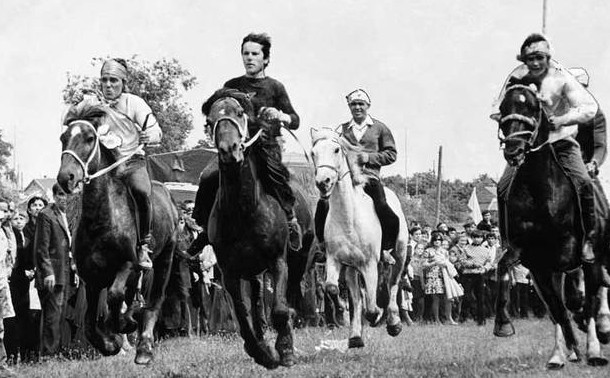

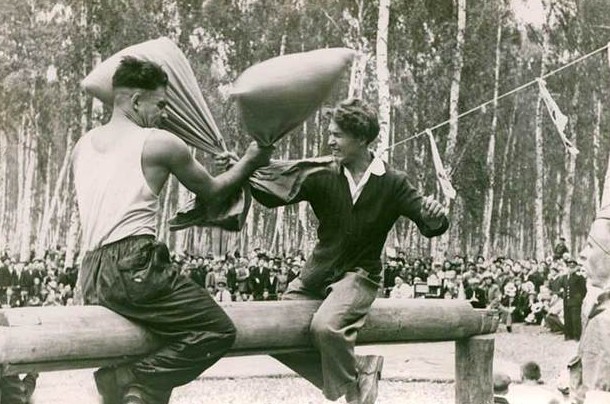

Сабантуй — ждут весь год. Кульминацией на Сабантуе становится борьба на кушаках и конные скачки. Судит весь майдан, официальный судья только помогает. Главной наградой становится народное признание и вышитые полотенца.

Татары, где бы они ни жили, стремятся объединиться, собираются на меджлис (собрание), там до одури спорят, кто главнее, и затем проводят Сабантуй. Если не могут прийти к единству, то проводят два Сабантуя. Как-то очень давно мне пришлось побывать в Праге среди татар. Они меня угостили, а затем показали лужайку, где проведут Сабантуй. Я удивился: «В Праге так много татар?». «Да, — ответили они, — 14 человек».

Казалось бы, это неубиваемый праздник. Однако не надо спешить с выводами. За дело взялся Всемирный Конгресс татар, который начал проводить Сабантуй по всей России, а затем по Европе. К мероприятию подключилось Министерство культуры и местная администрация, даже правительства некоторых стран. В России появился федеральный Сабантуй, в Европе — ЕвроСабантуй. Запахло канцелярщиной.

Сабантуй сегодня превратился в шоу с официальными приветствиями и дорогими подарками. Даже появились охотники за подарками, которые, пользуясь разновременностью проведения праздника, катаются из одного региона в другой. А ведь у Сабантуя были совершенно иные функции. Кроме связи с посевной, там содержалось воспитательное начало. Смысл его сводится к общественному признанию твоего первенства. Победа добывалась не любым путем, а в рамках правил. Все награждались полотенцами, но люди знали, кто стал первым.

Напряжение игры подвергает силы игрока испытанию: его физические силы, упорство, изобретательность, мужество и выносливость, но вместе с тем и его духовные силы, поскольку он, обуреваемый желанием выиграть, вынужден держаться в предписываемых игрою рамках дозволенного. Проявление эмоций в игре ограничивается рамками «приличия», границами правил игры, что поддерживает культуру народа на должном уровне. Если ты научился соревноваться в рамках правил в своей деревне, то поднявшись по карьерной лестнице, ты воспользуешься теми же навыками. Для развития общества важна конкуренция, но только в рамках правил игры. Бои без правил — это симптом загнивающей империи, как гладиаторские бои в Древнем Риме.

Сегодня пытаются формализовать Сабантуй, выставляют дорогие подарки. Это искажает смысл праздника, ему начинают придавать характер спорта, который давно превратился из формы игры в коммерцию, разжигающую у фанатов низменные инстинкты.

Есть трогательный обычай Сабантуя — награждать подарками коня, пришедшего на скачках последним. Это «конь надежды». Все, у кого не вернулись родные с фронта, или те, кто потерял близких, но в ком осталась хоть капля надежды, несли свои платки отставшему коню. Это как жертвоприношение, как мольба оставить в живых побежденного, не дошедшего до финиша, обойденного счастливой звездой. Об этом стихотворение Сибгата Хакима «Конь надежды»:

Конь опоздал, отстал, жует уздечку

И принимает скорбные дары.

Таков обычай, что надеждой лечат,

Врачуя раны сердца до поры.

Культура возникает и разворачивается в игре. В мифе и культе рождаются «великие движущие силы культурной жизни: право и порядок, общение и предпринимательство, ремесло и искусство, поэзия, ученость, наука. И все они, таким образом, уходят корнями в ту же почву игровых действий». Игра нерациональна, она предшествует культуре. Даже молодняк животных проводит время в игре.

Игра сопровождает становление человека и становится частью культуры. Она цепко держит человека в своих объятиях. Это расширение группового сознания, своеобразный разговор всего общества с самим собой, средство массовой коммуникации, форма общения. Игры — это ситуации, придуманные для того, чтобы обеспечить одновременное участие множества людей в каком-нибудь значимом паттерне их корпоративной жизни.

Игра — подвергает испытанию силы игроков. Это — напряжение, упорство, изобретательность, мужество и выносливость. Главный смысл игры — придерживаться определенных правил и побеждать. Нарушение правил лишает игру смысла. Игра — свободное действие. К нему не принуждают. Игра вводит в определенные рамки человеческие страсти, «устанавливает порядок, она сама есть порядок. В этом несовершенном мире, в этой сумятице жизни она воплощает временное, ограниченное совершенство. Порядок, устанавливаемый игрой, непреложен». Игра должна быть красивой, ей присущи ритм и гармония, ей присуще навязчивое стремление к созданию упорядоченной формы, которое пронизывает игру во всех ее проявлениях.

Гладиаторские бои — уже не игра, а профессиональный спорт. «Бои без правил», ставшие модными в ХХ веке, стоят вне культуры, они отрицают то, к чему стремился человек разумный.

Сибгат Хаким — певец микрокосма

Мой отец из простой деревни, каких тысячи. Он всю жизнь писал о своей мало примечательной деревне. Казалось бы, что может быть интересного в этакой глуши? Мы столько слышали о красотах лугов и полей, любви к родной стороне. И вот еще одно повторение еще об одной деревне:

Что на свете есть милее края,

Где ты рос и начинал свой путь?

Ничего не надо мне другого,

Только б запах сена лугового,

Скошенного мной самим, вдохнуть.

В чем тут хитрость? Эти строки могут вызвать ответные чувства у деревенского жителя или ностальгию у горожан, не более.

Замысел в другом — особом взгляде на мир. Картина мира возникает не в конкретных строках, а в поэзии в целом. Расчлененная на отдельные стихи, поэзия Сибгата Хакима теряет свое преимущество — целостный взгляд на село, как на микрокосм. Вряд ли это происходит на уровне сознания. Творчество, вообще, чаще происходит в подсознании.

Несмотря на весь наш рационализм, в душе у каждого существует свой взгляд на мир, мироощущение, можно сказать, собственный миф. Как только нарушается этот внутренний миропорядок, человек теряет свою опору, он может даже заболеть. Тогда вступают в дело психоаналитики, чья задача — восстановить миф.

Поэзия синтетична, историографична, она как некий срез автономного мира, имеющего собственное измерение и собственные границы, собственное время и собственное пространство, мир со своими обитателями, предметами и легендами. В поэзии символы, суждения, образы, соединяются в цельную картину мира. В этом ее притягательность. Слово поэта превращается из нейтрального языка в определенный знак, в способ выбора человеческого поведения, в способ вовлечения слушателей в общую Историю. Манера письма — это акт исторической солидарности.

В поэзии Сибгата Хакима нет претензии на вненациональную масштабность, напротив, это очень национальная поэзия по языку и тематике, но для представителей других народов их собственная жизнь оказывается сходной.

Ты, судьба, судьба, солнце греет нас

Только там, где дом, лишь в краю родном,

Не лишай меня родины моей,

Хлеба на столе, места за столом.

Популярности поэзии Сибгата Хакима не мешает ее жесткая привязка к Заказанью. Для читателя это стихи не о конкретной деревне Кулле-Киме, а о его собственном окружении. Образ деревни отрывается от привязки к конкретной местности. Поэзия Сибгата Хакима не только верно отражает настроения людей, но и поддерживает дорогие сердцу ценности, напоминает о корнях, родном языке, напевах и праздниках. Потому она и живет.

«Мифологичность» поэзии не в сверхъестественных персонажах, а в формировании образа микрокосма. В поэзии Сибгата Хакима отражается автономная единица общества в эпоху перемен.

— Чье кладбище?

— Деревни Учили.

— А где ж сама деревня?

— Ветром сдуло.

Снега и пыль названье замели.

— А стадо чье?

— Соседнего аула.

Среди погоста, отрешенно глух,

сжимая кнут шершавыми руками,

в сухой прохладе осени пастух

сидит, как беркут, на могильном камне.

Зачем сюда пригнал свою орду?

Ревут на древнем кладбище коровы.

В деревне овцы топчут лебеду

на всех углах фундамента-основы.

На тех основах многие века

за поколеньем жило поколенье.

Деревни нет — живого родника

бессмысленны журчание и пенье.

«Основа» — не просто место рождения. Это твои корни, твоя родословная, истоки жизни, надмогильные камни. Распад деревенской жизни, брошенная земля, где больше не слышен детский смех, ведет к разрушению основ народа.

Ты, судьба, судьба, не прожил бы я

На чужбине дня, умер бы от слез.

В землю, где мой дом, я корнями врос

У моих рябин, у моих берез.

* Название деревни Училе с татарского переводится как «Три дома».

Рафаэль Хакимов, фото archive.gov.tatarstan.ru

Ваша реклама

Другие новости

Облако тэгов

Ваш Выбор Инноваций

«Великая Татария» казанского историка. Часть 3-я Фото: wikipedia.org Директор Института истории им. Ш....

Подробнее 25-апр-2020Гораздо страшнее были спартакиады и волюнтаризм спортивного руководства СССР Фото: cskabasket.com 2020 год...

Подробнее 12-мая-2020Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 54-я До 1928 года в Советской Татарии проходило...

Подробнее 11-окт-2019Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 41-я Фото: homsk.com Директор Института истории...

Подробнее 15-июн-2019Правление Мехмеда V — триумвират пашей, вступление в Первую мировую войну и отсылки к завоевателю...

Подробнее 16-фев-2019Объект относится к немногим сохранившимся в городе памятникам деревянного зодчества Фото: kazanfirst.ru Как...

Подробнее 19-мар-2020Консультант World of Tanks о том, как столица Татарской АССР была центром для работы с танковыми иномарками...

Подробнее 09-мая-2018Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 182-я Фото: из фондов Музея нефти (НГДУ...

Подробнее 16-фев-2020