Эль Лисицкий: утверждение нового - «История»

История 23-11-2025, 10:35 Аполлон 9 0

Книга этой недели — сборник статей Эль Лисицкого «Преодоление искусства. Избранные тексты»

«Нам живая собака дороже мертвого льва»

Лазарь Лисицкий (настоящее имя художника) родился в 1890 году в Починке в семье ремесленника и торговца, который после переезда в Витебск открыл посудную лавку. Там будущий художник начал учиться рисованию в школе Юделя Пэна. К 1909 году он окончил реальное училище в Смоленске и, не поступив в Академию художеств, выбрал путь архитектурного образования, став студентом Высшей технической школы в Дармштадте (Германия), где преподавали машиностроение и электротехнику. По словам историка искусства Дмитрия Козлова, который написал послесловие к собранию текстов Эль Лисицкого «Преодоление искусства», такая практическая среда неизбежно повлияла на его художественное мышление.

Во время учебы Лисицкий путешествовал по Франции и Италии, самостоятельно изучая музеи и памятники архитектуры. В 1914 году он защитил диплом, но из-за начала войны был вынужден вернуться на родину, а его немецкий диплом в России не признали. Чтобы подтвердить специальность, Лисицкий поступил экстерном в Рижский политехнический институт, эвакуированный в Москву, где в 1918 году получил звание инженера-архитектора. Козлов отмечает, что техническое рисование в этом институте сформировало связь между механическими чертежами того времени и будущими пространственными построениями Лисицкого, которые впоследствии станут проунами (проект утверждения нового). Это концепция выхода плоскостного супрематизма в архитектуру.

С 1916 года Лисицкий работал ассистентом в архитектурных мастерских и участвовал в деятельности Еврейского общества поощрения художеств, выставляясь вместе с его членами в Москве и Киеве. Тогда же он включился в этнографические поездки по белорусскому Поднепровью и Литве с целью фиксации памятников еврейской культуры.

Лисицкий объясняет, что этот художественный язык питается множеством источников. Он приводит примеры из старинных книг, хранившихся в синагогах, виньеток из амстердамских изданий и барочных титулов, которые служили образцами для резчиков и художников, подобно тому как архитекторы изучали трактаты мастеров Возрождения.

Завершая текст, Лисицкий рассуждает о современном понимании культуры. Он пишет, что при наличии печатных изданий, театра, искусства и музыки евреи уже культурный народ, и добавляет: «недостает только блистательной родословной». Он предупреждает о возможных стилизациях, которые возникают тогда, когда художники пытаются повторить или оживить найденные формы, превращая их в «винегрет», и заключает, что настоящее искусство рождается только там, где его не осознают как искусство. Он приводит пословицу «Нам живая собака дороже мертвого льва», поясняя, что живое, даже несовершенное творчество ценнее мертвых образцов.

«Не хотим больше быть регистраторами входящего и исходящего»

В 1917—1919 годах Лисицкий иллюстрировал книги на идише, создавая, как отмечает Дмитрий Козлов, собственную линию возрождения и переосмысления еврейского искусства. В апреле 1919 года художник подписал контракт на оформление серии детских книг для киевского «Еврейского народного издательства», использовав в иллюстрациях традиционную народную символику. Параллельно он стал одним из основателей киевской «Культур-Лиги» — художественного объединения, нацеленного на создание нового еврейского искусства.

В 1919 году по приглашению Марка Шагала Лисицкий переехал в Витебск и начал преподавать в Народном художественном училище. Здесь он впервые близко столкнулся с супрематизмом Казимира Малевича, чье влияние стало определяющим. По словам Козлова, год работы рядом с Малевичем стал для Лисицкого «качественной стажировкой», во время которой он прошел испытание, оказавшись внутри мощной творческой системы УНОВИСа, где Малевич «заполнил собой и супрематизмом все пространство училища». В этот период Лисицкий начал создавать сложные геометрические построения — проуны. Историк искусства подчеркивает, что эти ранние работы отличались «композиционной продуманностью и математическим расчетом» и уже тогда совмещали несколько пространственных решений, отходя от линейной перспективы.

В 1920 году Лисицкий начал использовать новое творческое имя «Эль Лисицкий», которое отражало, как отмечает Козлов, представление о «новом человеке» в среде витебского авангарда. К этому времени относятся его основные поиски: создание динамического супрематизма, работа над проунами и первые шаги к соединению супрематизма с конструктивистским мышлением. Завершением этого этапа стали проекты механических фигур для обновленной постановки оперы «Победа над солнцем», где Лисицкий предложил тип сценического действия, основанный на движении механических персонажей по рассчитанным траекториям — решение, которое стало переломным для театральной формы.

К концу 1921 года художник вышел на уровень собственной системы, определив проуны как «знаки нового дальше», и именно это завершило его путь первых тридцати лет — от ученического интереса к рисунку до самостоятельного художественного метода, ставшего основой дальнейших открытий.

В тот же год Эль Лисицкий пишет свою программную статью «Преодоление искусства». Она существовала в нескольких вариантах, включая русскую машинопись 1921 года и редакцию, опубликованную в варшавском журнале Ringen в 1922 году. В разных версиях текста автор последовательно определяет проун как «звено цепи», соотнося его и с названием журнала, и с идеей перехода от живописи к пространственно-конструктивному проектированию. История публикаций показывает, что этот текст не был единым завершенным манифестом, а представлял собой развивающуюся программу, которая варьировалась при переводах и переизданиях в Польше и России.

Ураган, о котором пишет Лисицкий в статье, сметает не только привычные формы старого мира, но и само понятие искусства, существовавшее как особая «церковь» со своим «полом — художником». Он подчеркивает: плач по гибнущему прекрасному миру невозможен без осознания, что новый мир уже возник, и именно поэтому старое утрачивает силу. Так же как современный человек несоизмерим с обезьяной, а электрический плуг — с сохой, новая жизнь несоизмерима с музейным искусством. Для понимания этого движения нужно не «вращать глазами», а повернуть голову к иным горизонтам, увидеть развернувшееся вокруг творчество науки, техники и новый мир «зверей-машин», возникший в результате преобразования реальности.

Лисицкий ведет линию от Сезанна, который «вывел живописца из кинтона жизни», к художнику, осознавшему, что нужда в изображении уже удовлетворена фотографией и кино. Кубизм довел живопись до предельного выражения, объединив в одном холсте контрасты фактуры, объема, линии, введя в поверхность вырезки газет, обои, ткань. Вторым шагом стало движение живописи в пространство — рождение контррельефа. Художник отказывается от палитры, берет «железо, стекло, бетон, дерево» и начинает работать с материалом технического мира.

Однако, по наблюдению Лисицкого, художник-модернист, уверовавший в «материализм», все же оставался романтиком: он подходил к материалу как к прежним вещам — через красоту или символизм. Машинное искусство, по его словам, «пробило брешь» в искусстве, но, увлекшись изображением машин, снова превратилось в разновидность старой изобразительности. Лисицкий формулирует разрыв: «Мы заявили, что не хотим больше быть регистраторами входящего и исходящего». Появление машины выявило скорость как новую реальность. Футуризм сделал первый шаг, стремясь ввести зрителя внутрь движения. Но футуристические полотна еще оставались описательными.

Центральным утверждением текста стало признание того, что современность определяется «торжеством конструктивного метода», которое проявляется и в экономике, и в индустрии, и в искусстве. Авторы заявляют, что новое искусство должно не украшать жизнь, а «организовывать ее» и создавать «новые вещи», понимаемые как любые целесообразные произведения — от дома до стихотворения. Они поясняют, что речь идет не о примитивной утилитарности: технический предмет может быть образцом искусства, но художественное производство не должно ограничиваться полезными объектами. Важно то, что всякая форма, будь она зрелищем или пластическим образом, становится необходимой вещью, включенной в труд по организации современности.

При этом журнал декларирует независимость от политических партий, но не от самой жизни. Итогом становится призыв к коллективному усилию, направленному на рождение международного стиля, свободного от сектантства и пассивного потребления. Завершая статью, Лисицкий и Эренбург формулируют общий призыв времени: «Скорее бросьте декларировать и опровергать, делайте вещи!»

В Европе художник впервые получает возможность печатать задуманные в Витебске серии литографий проунов, выпущенные как «Папка Кестнера», а также фигурины к «Победе над Солнцем» и издание «Сказ про два квадрата». Козлов пишет, что Лисицкий был успешен в продаже своих работ, хотя это было вынужденным шагом: у художника не было государственного обеспечения, и рынок новаторского искусства в Европе начала 1920-х годов оставался слабым. Положение Лисицкого укрепило знакомство с галеристкой Софи Кюпперс, с которой он начал жить. Ее участие помогло ему закрепиться на художественном рынке.

Однако уже в 1924 году ситуация осложнилась. По словам Козлова, надежд на устойчивый европейский успех оставалось все меньше: у Лисицкого обострился туберкулез, болезнь, преследующая его еще с начала 1920-х годов. В тяжелом состоянии художник отправился в Швейцарию, где провел год в Женеве, и этот год, по оценке исследователя, стал «наиболее плодотворным» во всем европейском периоде. Тогда был создан «Автопортрет», тексты «Родился», «Искусство и всеобщая геометрия», проект «Ленинской трибуны», началась работа над проектом горизонтального небоскреба и создана антология «Искусство-измы» — обзор художественных направлений от кубизма до абстрактных фильмов Рихтера и Эггелинга.

Высокий творческий подъем 1924 года завершился резким ухудшением обстоятельств: швейцарские власти не продлили Лисицкому визу, он разочаровался в художественных союзниках, получил известие о смерти сестры, а Софи Кюпперс сообщила из Германии, что рост враждебности к современному, в том числе еврейскому, искусству стал прямым препятствием для его продвижения.

«Наилучший современный дорожный чемодан»

Лисицкий вернулся в Советский Союз летом 1925 года и вскоре оказался в Москве, где работа быстро обрела плотный и практический характер. По словам Дмитрия Козлова, сразу после приезда он вошел в преподавательскую среду и во Вхутемасе «создает почти с нуля дизайн мебели». Параллельно Лисицкий включился в работу Ассоциации новых архитекторов. Сотрудничество привело к замыслам Международного красного стадиона и яхт-клуба на Ленинских горах, но, как отмечает Козлов, в архитектурной мастерской он не закрепился, а нестабильные склоны не позволили реализовать ни один из проектов.

В те же годы формируются представления Лисицкого о вертикальной организации города. В журналах, связанных с Ассоциацией, он продвигал идею высотного строительства, а проект горизонтального небоскреба стал для него ключевым. Козлов пишет, что это «офисное здание на трех ногах, установленное над пересечениями радиальных и кольцевых улиц вокруг старого центра», и что подобная структура указывала на проблемы транспортных узлов и нехватку городского пространства. В статье в «Известиях Аснова» Лисицкий развивал мысли о переносе деловых помещений на уровень над дорогой, стремясь разгрузить центр. В «Строительной промышленности» он регулярно описывал технические новшества, следя за тем, как развивается строительная техника в мире.

Там же в 1926 году выходит статья «Культура жилья», в которой Лисицкий фиксирует момент полного слома прежних форм быта. Он пишет, что «салоны, залы, будуары, гостиные… все сметено — осталась «голая жилплощадь». Лисицкий рассматривает план квартиры как исходную ячейку, из которой складывается дом, улица, город. Он подчеркивает, что формы жилья — это материальное выражение нового уклада, и потому требуют анализа.

Лисицкий напоминает, что до революции городской рабочий не жил, а «ютился», а после Октября занял квартиры, тип которых буржуазия переняла у западных образцов. Теперь, когда начинается кооперативное строительство, западные типы коттеджей и блочных домов переносятся автоматически. Он указывает, что на Западе формы жилья складывались столетиями, и потому их качества несомненны, но главный вопрос — подходят ли эти традиции для новых советских условий. Лисицкий подчеркивает, что техника в своем объективном содержании пригодна всем, но в области оборудования жилья она требует особо критического отношения.

Отсюда два первичных вопроса: имеются ли объективные данные для создания советского типа жилья и что из зарубежного опыта необходимо учитывать. Художник называет основой советского уклада уравнение потребностей всех слоев, норму жилой площади и новую семью с фактическим равноправием. Ограничение площади, по его словам, требует изобретательности и рациональной планировки, а современную квартиру нужно разрабатывать «как наилучший современный дорожный чемодан», используя каждый кубический сантиметр. Он подчеркивает, что уже сегодняшнее жилье не может быть набором «коробок-комнат», куда втаскивают мебель.

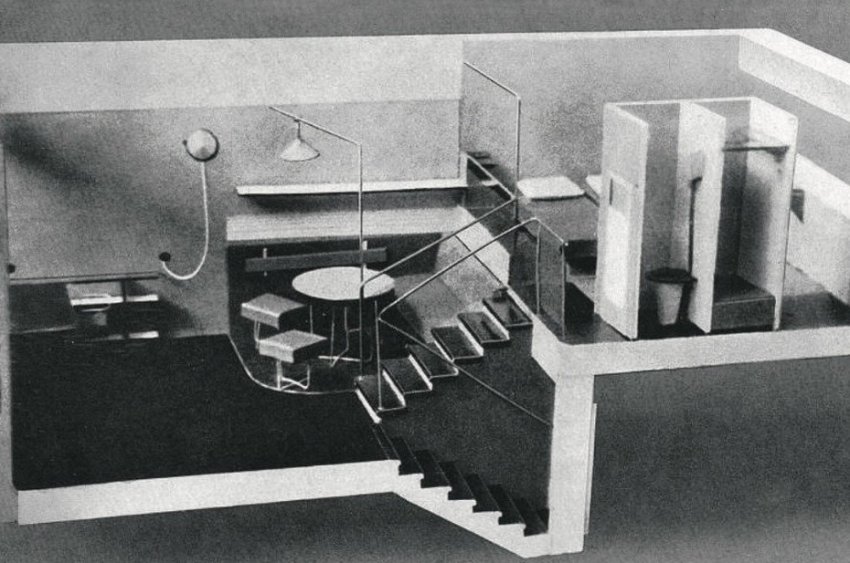

Новое жилье, по мнению Лисицкого, нужно планировать так, чтобы большая часть оборудования и меблировки строилась вместе с домом как единое целое. Шкафы, перегородки, откидные столы и кровати должны становиться частью внутреннего объема, а работа над этим требует коллективных усилий архитектора и художника-конструктора. Он пишет, что культурное жилье может создаваться «самыми простыми средствами» и стоить дешевле безжизненных образцов, если к делу подходить «живым, изобретательным и любовным отношением к вещи».

Работая в Москве, Лисицкий часто выезжал в Европу, где оттачивал навыки оформления выставок. Именно в этот период, по словам Дмитрия Козлова, в полной мере проявляется его талант проектировщика экспозиций. Уже к 1926 году он оформил зал конструктивистского искусства в Дрездене, а в 1927 году создал для музея в Ганновере «Кабинет абстракций» и ввел понятие «фотопись». Осенью 1927 года в Москве под его руководством прошла Всесоюзная типографическая выставка, где одной из задач было представить обозревателю пути и этапы, пройденные человечеством в передаче мысли с помощью различных графических знаков. Все оформление — от планировки пространства до последовательности подачи материалов — было подготовлено Лисицким.

Весной 1928 года он участвовал в создании советского павильона на выставке «Пресса» в Кельне. Это был большой проект с установками, подвижными объектами и протяженной полосой фотомонтажа. Козлов отмечает, что подобные работы выводят Лисицкого в число наиболее заметных мастеров оформления книги, мебели и экспозиции конца 1920-х годов. Уже к 1929 году художник разработал советский раздел выставки «Фильм и фото», сделал плакат для «Русской выставки» в Цюрихе и продолжил работать над представлением советского искусства в Европе.

«Пусть музей выйдет на улицу»

В конце 1920-х годов Эль Лисицкий окончательно обосновался в Москве, где совпали два процесса: начало первой пятилетки и поворот страны к плановой экономике. По словам Дмитрия Козлова, художник воспринял сталинский план реконструкции народного хозяйства как недостающее звено собственной программы. «Принцип «реконструкции» должен быть реализован: буржуазное должно быть преодолено», — пишет Козлов.

Первым шагом Лисицкий предлагает «снять все вывески», пустив металл на другое дело. Новые обозначения магазинов должны быть небольшими и не выделять фасад отдельного помещения от фасада всего здания. Витрина, по его мнению, должна стать «советски активной» — показывать достижения производства и «воспитывать вкус». Большие окна Лисицкий называет рядом застекленных комнат и предлагает использовать их не для показа обычных товаров, а для демонстрации «социалистического строительства». Внутри может продолжаться обслуживание покупателей, но сама улица должна превратиться в выставку. «Пусть музей выйдет на улицу» — пишет он, предлагая разместить за стеклом модели строек, образцы руды, угля и станков, создавая ряд «отдельных ударных экспонатов», которые сделают улицу новой по содержанию и форме.

Лисицкий предлагает окрашивать улицы как единые плоскости. Главные радиальные улицы, идущие от центра, должны различаться по цвету. При этом это не яркие цвета, а «очень притушенные по яркости, но светлой окраски». Лепные детали на фасадах автор предлагает красить тем же цветом, но темнее, чтобы они «менее выпирали». Это создаст несколько оттенков одной и той же гаммы, обеспечивая разнообразие в общем единстве.

Значительная часть статьи посвящена световому оформлению. Лисицкий пишет, что вечером улицы получают «совершенно иной вид», витрины становятся сценами. Он предлагает установить на церквях и колокольнях прожекторы, как это сделано в ГУМе. Освещение, по его мысли, должно выполнять и содержательную функцию: на улицах можно устроить экраны по принципу бегущей строки и показывать «лучшую карикатуру, за день появившуюся в наших газетах».

Лисицкий подчеркивает, что все предложенные меры нужно соединить в единое целое и достичь равновесия между элементами. По его словам, создавая «сегодняшнюю улицу», необходимо «уже видеть перед собой будущую улицу соцгорода».

По словам Козлова, в 1930-х Лисицкий работал «на фоне репрессий», когда был арестован нарком М. Чернов и сослан архитектор В. Олтаржевский. Но в 1941 году деятельность художника оборвалась. В декабре Лисицкий умер от туберкулеза, его последним творением стал плакат «Давайте побольше танков». Похоронили художника на Донском кладбище. Козлов отмечает, что имя Лисицкого вернулось в культурный оборот уже вскоре после его смерти: публикации начали выходить в Европе, затем в 1960-е годы появились статьи и выставки в Советском Союзе, а наследие Лисицкого стало предметом постоянного изучения.

Издательство: Ad Marginem

Количество страниц: 336

Год: 2025

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

Екатерина Петрова

Ваша реклама

Другие новости

Облако тэгов

Ваш Выбор Инноваций

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 47-я Фото: wikipedia.org (В.В. Верещагин....

Подробнее 27-июл-2019Заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Михаил Черепанов вспоминает жертв политических...

Подробнее 14-ноя-2017Фото: предоставлено Александром Овчинниковым (вал и ров городища Казанка II) Поднимавшийся вместе с...

Подробнее 28-мая-2020Как в городе первого салюта монетизируют войну. Путевые заметки, часть 2 Фото: Дарья Турцева Казань и...

Подробнее 24-ноя-2018«Реальное время» продолжает говорить по-татарски. Записки нашего колумниста Айзиряк Гараевой-Акчуры с...

Подробнее 14-июн-2018Компании Группы ТАИФ встречают День Победы в условиях пандемии Фото: tatarstan.ru В 2020 году 9 Мая особенно...

Подробнее 09-мая-2020Политик и историк, экс-секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко о ключевых фигурах периода перестройки Фото:...

Подробнее 31-мар-2020Чем примечательна дата 1 апреля Фото: russian7.ru Сегодня, 1 апреля, — международный День смеха, который...

Подробнее 01-апр-2021