Где в Казани находился храм Ярославских Чудотворцев? - «История»

История 22-11-2025, 10:35 Нестор 7 0

Глава из книги Алексея Клочкова «Казань времен Ивана Грозного»

Спускаемся Преображенской (она же Пивоваренная) улицей к Гнилому Булаку, переходим мост через протоку и поворачиваем направо, на другую улицу, ведущую к храму Ярославских Чудотворцев. Между прочим, проделать соответствующий путь в сегодняшней обстановке проще простого — надо только спуститься от существующей арки Преображенских ворот кремля к автомагистрали и сперва по правой стороне дороги, а затем диагонально (по проезжей части) топать в сторону цирка.

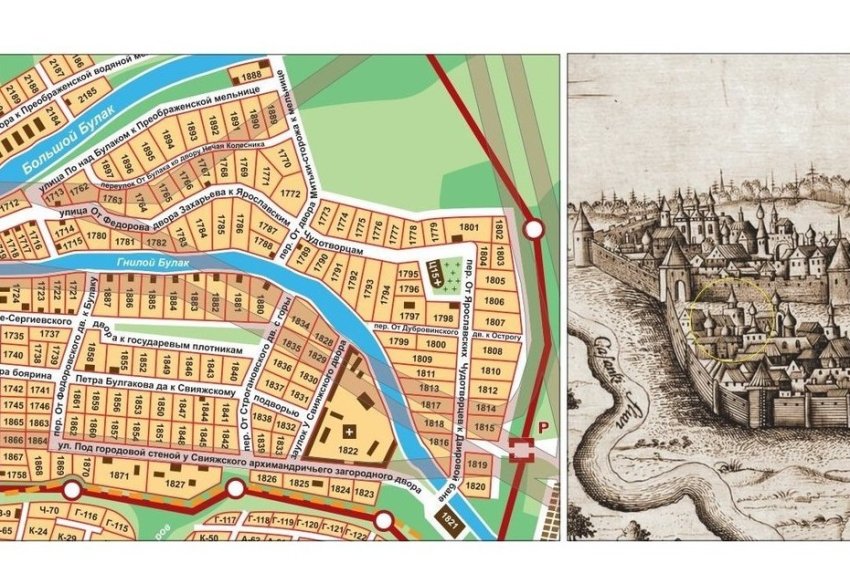

«Ну, с сегодняшним днем все ясно, а как, — спросит читатель, — определить очертания той, давно исчезнувшей улицы?» Вы удивитесь, но сделать это несложно: нужно просто глянуть на наш совмещенный план XVIII века и отыскать на нем улицу Ярославских Чудотворцев, ведущую к одноименному храму и подобно змее извивающуюся под кремлевскими стенами. Помнится, в ходе работы над «Казанским посадом» мне непросто было объяснить этот загадочный извив, теперь же, когда я детально ознакомился с данными Писцовой книги, все встало на свои места: вполне очевидно, что изогнутая самым причудливым образом линия улицы Ярославских Чудотворцев повторяет очертания береговой линии Гнилого Булака, к XVIII веку давно уже засыпанного.

Переходим мост через Гнилой Булак (последний окольничие с завидным упорством зовут просто «Булаком») и, повинуясь извивам улицы, топаем по-над левым берегом правого рукава протоки в сторону современного цирка:

«Переехав мост за Булаком по левой стороне дворы: Митька скорняк тверитянин; Дружинка и Андрюшка плотники; Соколко Иванов; Федька кожевник; все 5 человек молотчие; двор тюремного сторожа Третьяка; Олешка Норохов; Мурза пивовар; Нечай колесник; Митя Глухой; Иванко Соловалов; Васька Гаврилов; все 6 человек молотчие; Богданко солодянник, средний; Худышко Денисов; Никитка кожевник; Власко сыромятник; Ларька пивовар; все 4 человека молотчие. За Булаком же дворы переехав на правой стороне в той же улице: Бориско Кудинов солодянник; Левка Дмитриев сын скорняк; Васька рыбник; Корыто рыбник; Иванко Андреев; Алешка Андреев; Васька холщевник; Лашка барышник; Степанко скорняк; все 9 человек молотчие люди; двор Митьки сторожа; в дьячьей избе Петрушка огородник сын Иконников, добр; Наумко рыбной прасол; Якунька Иванов; Якимко скорняк; Осипко Александров; Максимко Яковлев; Микитка солодянник; Милой Иванов; все 7 человек молотчие люди; двор сына боярского, казанского жильца Серова Дубровина; двор князя Юрия Гагарина, а купил его у Алешки да Ширяйки, владычних поваров, а живет в нем дворник, а дал за тот двор 8 рублей; Калимитко рыбник; Перша Федоров, оба молотчие; двор, что был князя Ивана Гагарина, а живет в нем поп Петр, а служит у Ярославских Чудотворцев».

Между прочим, князь Иван Федорович Гагарин нам уже попадался (и не раз), о втором же, Юрии Михайловиче, и сказать-то почти нечего, за исключением того, что он был казнен по приказу царя в 1570 году и являлся тезкой первого космонавта…

Ну и далее, за двором попа Петра, примерно на линии северного фасада сегодняшнего цирка, стояла деревянная «церковь Ярославских Чудотворцев Федора, Давыда и Константина, ружная. А у церкви поп Петр, а государева жалованья годовой руги попу 3 рубля денег, да хлеба 6 четвертей ржи, 6 четвертей овса в большую меру, да пуд соли, да церковные руги за воск и за ладан, и за тимьян, и за вино церковное 14 алтын без 2 денег, да пономарю полтина денег, да 2 четверти с полуосьминою ржи, да 2 четверти с полуосьминою овса в большую меру».

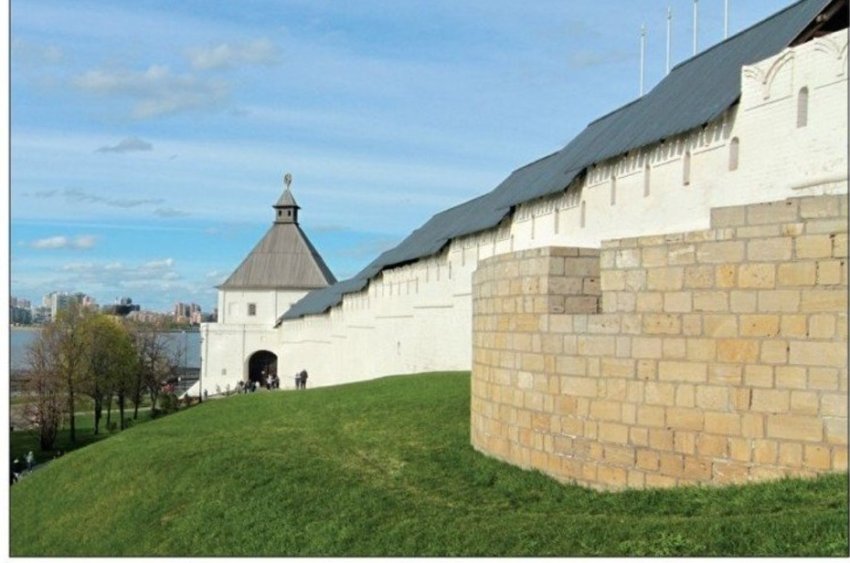

С точки зрения географического положения Ярославский храм стоял в самой северной точке тогдашней Казани — сразу за ним (ближе к Казанке) новая острожная стена меняла свое направление с северо-восточного на восточное и шла далее в сторону крепости. Более позднее описание (1675 года) фиксирует именно тут, на повороте стены, Ярославскую восьмиугольную башню, самую крупную в ряду острожных укреплений, и это понятно: ведь она стояла в наиболее значимом месте с точки зрения возможной осады — неслучайно же на этом участке осенью 1552 года велись наиболее ожесточенные бои. При этом существовала ли та башня в описываемом условном 1567 году, ничего определенного сказать нельзя — к сожалению, наши окольничие, за редким исключением, фиксировали лишь проездные башни. Что же касается собственно храма Ярославских Чудотворцев, то он просуществует еще два с лишком столетия, успеет попасть на панораму А.И. Свечина, сделанную в 1769 году, и сгорит дотла в пугачевском пожаре вместе с застройкой западного склона Кремлевского холма. За отсутствием прихожан вскоре закроется и Ярославский приход. Лишь спустя 22 года, в 1796 году, в честь Ярославских Чудотворцев будет освящена новая церковь при Арском кладбище.

Ну а теперь расположимся у северного фасада нашего любимого цирка (на месте раннего храма), перенесемся из этой точки во вторую половину XVI века и обратим свой взор на линию кремлевских стен. Для начала найдем Тайницкую (Никольскую) проездную башню, к которой примыкала в описываемое время стена нового острога. Засим переведем взгляд чуть правее, к западному торцу комплекса бывшего Пушечного двора (рядом с остатками Северо-западной круглой башни крепости) — по моим прикидкам, как раз у ее подножия и помещалась упоминаемая окольничими «большая баня» — да-да, та самая «каменная, Даирова зовомая, под городскою стеною», от которой был начат подкоп под «угольную вежу» — последняя (по состоянию на осень 1552 года) помещалась неподалеку от места будущей Никольской (Тайницкой) башни, несколько ближе к той точке, в коей мы расположились. Но нас в данном случае интересует не «угольная вежа» (она в описываемом 1567 году была уже 15 лет как взорвана), а Даирова баня, которую с храмом Ярославских Чудотворцев связывал недлинный переулок. При этом не будем забывать, что, во-первых, в 1565—1568 гг. Даирова баня продолжала действовать по своему прямому назначению, а во-вторых, совершенно очевидно, что она находилась на противоположном от нас, то есть ближайшем к крепостной стене берегу Гнилого Булака (ведь, согласитесь, глупо было бы предполагать, что воины-подрывники Сторожевого полка прорыли подкоп под дном протоки, пусть даже и заглохшей). И между прочим, из записей наших окольничих следует, что непосредственно у Даировой бани существовал еще один, уже второй по счету мост через Гнилой Булак (хотя опять-таки напрямую писцы его не упоминают), но, несомненно, именно к этому мосту ведут они нас «переулком от Ярославского храма», используя Даирову баню как ориентир:

«Тимоха сдобник; Минка шубник; Онанья Александров пирожник; Гришка шаровник; Жданко пирожник; все 5 молотчие; Худячко рыбник средний; Иванко Таракин; Тренька посошник; Микитка шалашник; все 3 молотчие; Тимонко сдобник, средний; Онфимко рыбник; Истомка судовщик; Останка рыбник; Михалко Маматов; Дерябка квасник; все 5 молотчие; да у бани двор архимандрита Свияжского Богородицына монастыря на приезд, а живет на нем дворник Останка рыбной прасол».

С монастырским двором стоит чуть повременить, теперь же самое время сказать несколько слов о выстроенной в татарскоханский период Даировой каменной бане, продолжавшей исполнять свои функции и в первые десятилетия после взятия Казани. Вместе с тем вынужден констатировать, что, за исключением нескольких строчек в Казанской истории да пары упоминаний в Писцовой книге 1565—1568 гг., никаких сведений о легендарном банном заведении попросту не существует в природе — вышедшие по этому поводу интернет-публикации в счет не идут: последние являют собой нагромождение всякого рода цветистых фантазий, и не более того.

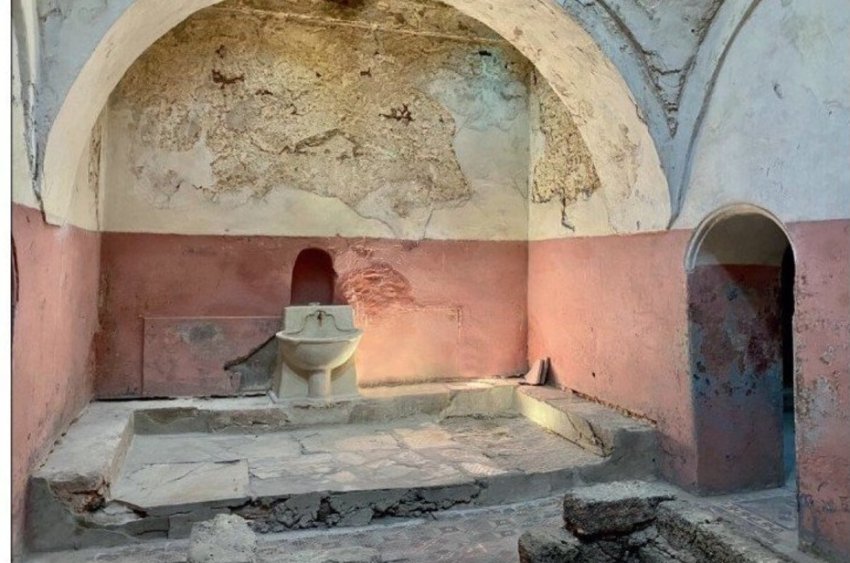

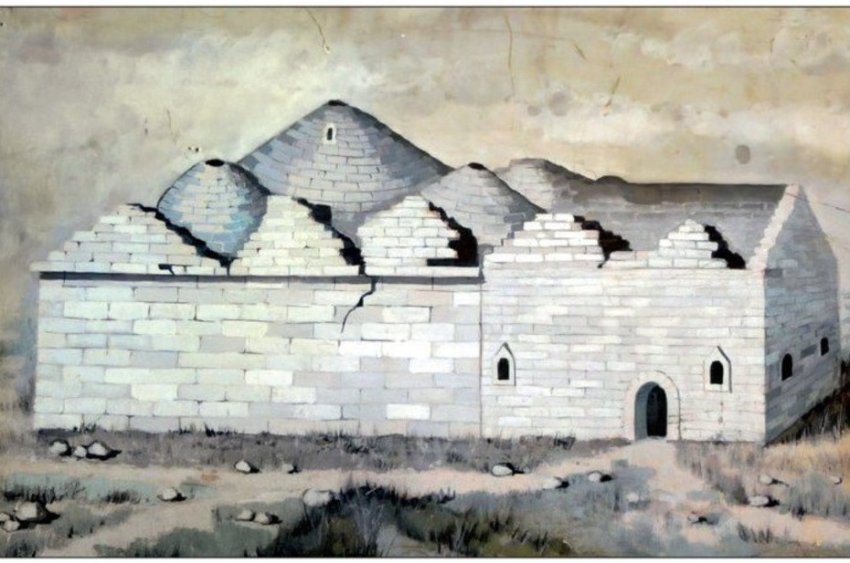

Но в то же время представить себе, как могла выглядеть Даирова баня, мы все-таки можем — для этого стоит обратить взор, к примеру, на частично сохранившиеся ханские бани в Евпатории, или на дошедшие до нас изображения снесенных не так давно, в советские годы, банных заведений в Карасу-базаре, или, скажем, на действующие даже и поныне бани XVI века в Бухаре, зримых примеров здесь можно привести немало. Так что если применить метод аналогии, можно предположить, что Даирова баня представляла собой довольно-таки солидное сооружение, сложенное, скорее всего, из местного известняка и кирпича, со сводчато-купольными покрытиями и оконными проемами в них — последние служили источником света для банных залов. Устройство отопления в этом заведении, по всей видимости, было во многом схожим с обогревом восточных бань того времени, в которых топочное помещение с печами и рабочим местом истопника обыкновенно находилось ниже уровня помещений бани и служило одновременно не только для нагревания воды, но и для обогрева каменных плит пола. Горячий дым из банных печей не шел сразу в дымоход, а сначала распространялся под помещениями по системе подпольных дымовых каналов, обогревая и условно холодную часть бани (раздевальню и помещение для омовения ног), и горячую (банный зал, имевший, как правило, фонтан в центре и угловые комнаты-мыльни). В крупных восточных банях устраивались даже помещения с бассейнами. По всей видимости, Даирова баня снабжалась чистой водой из того самого злополучного родника, что был спрятан в «угольной веже», причем вода поступала в нее самотеком — последнему обстоятельству способствовало расположение бани ниже источника и уровня предполагаемого резервуара с водой.

Кстати, логика подсказывает, что пресловутый подкоп от Даировой бани должен был начинаться из ее самого заглубленного (топочного) помещения, причем копатели, продвинувшись под землей в сторону «вежи», имели возможность убедиться в правильности своих расчетов, слыша над головой шаги и голоса ходивших к тайному источнику людей и шум воды — примерно об этом же, кстати, свидетельствует и Курбский.

Что же касается прочих атрибутов банной культуры в татарскоханской Казани, то здесь мы вступаем в область догадок, а это дело неблагодарное. Единственное, что мы можем предположить, учитывая довольно близкое расположение Даировой бани к ханскому двору — что она, очевидно, предназначалась не для простого люда. И если ее посещали хан и его ближайшее окружение, то для них, разумеется, должны были быть выделены отдельные дни, остальные же, видимо, отводились для татарской знати. Но однозначно, помимо заведения Даира, в ханской Казани должен был существовать и ряд бань «попроще», для остального населения, — последние несли не только свою основную функцию, но и служили импровизированными «клубами» для общения (в том числе делового) и приятного времяпрепровождения. После завоевания города, когда большую часть татарского населения выселили на окраину, многие прежние банные устои казанцев канули в Лету, сами же татарские бани из города переместились в слободы, потеряв былые роскошь и размах. Но, несмотря ни на что, и после событий 1552 года банное дело в нашем городе продолжало развиваться, а количество бань — множиться, ведь, в отличие от «цивилизованных европейцев», еще и в середине XVIII столетия выковыривавших вшей из волос и одежды, общественная банная культура как татарского, так и русского народов имеет тысячелетнюю историю и тысячелетние традиции.

Алексей Клочков

Ваша реклама

Другие новости

Облако тэгов

Ваш Выбор Инноваций

Чем примечательна дата 28 апреля Фото: tatneft.ru Сегодня, 28 апреля, в России — день работника скорой...

Подробнее 28-апр-2021Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 266-я Фото: из набора открыток 1970-е, время...

Подробнее 10-мая-2020Часть 3 Фото: blogger.com (Штурм Казани. Художник О.Ю. Брандуков) Колумнист Булат Рахимзянов продолжает...

Подробнее 14-ноя-2018Эксклюзивное интервью известного исследователя генофонда Олега Балановского Фото: kpfu.ru Публикации доктора...

Подробнее 06-июн-2018Автор скульптуры «Конь-страна» — о Финляндии, татарах, творческих планах и обиде на Родину Фото:...

Подробнее 05-янв-2021Онлайн-конференция «Реального времени» с директором госмузея ИЗО РТ Розалии Нургалеевой Фото: Максим...

Подробнее 19-мая-2018Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 49-я Фото: minval.az Директор Института истории...

Подробнее 10-авг-2019Цикл интервью к 80-летию начала Второй мировой. Часть 13-я: харизма и просчеты Гитлера Фото: novayagazeta.ru...

Подробнее 03-ноя-2019