Как русский балет пытался покорить Америку - «История»

История 7-12-2025, 10:35 Гликерия 4 0

«Реальное время» публикует фрагмент из книги балетомана Руперта Кристиансена «Империя Дягилева»

В первый день нового, 1916 года «Русский балет» отплыл из Бордо в Нью-Йорк. Вояж выдался тяжелым. Мясин часами стоял на палубе, завороженно глядя, как вздымаются и опадают волны, но Дягилев панически боялся путешествий по морю, поскольку однажды цыганка нагадала ему, что он погибнет в воде, и поэтому редко выходил из каюты, непременно накинув на шею спасательный круг. Когда их окутал густой туман и капитан включил сирену, Дягилев решил, что это конец, — на самом же деле корабль подавал сигнал, проплывая мимо статуи Свободы.

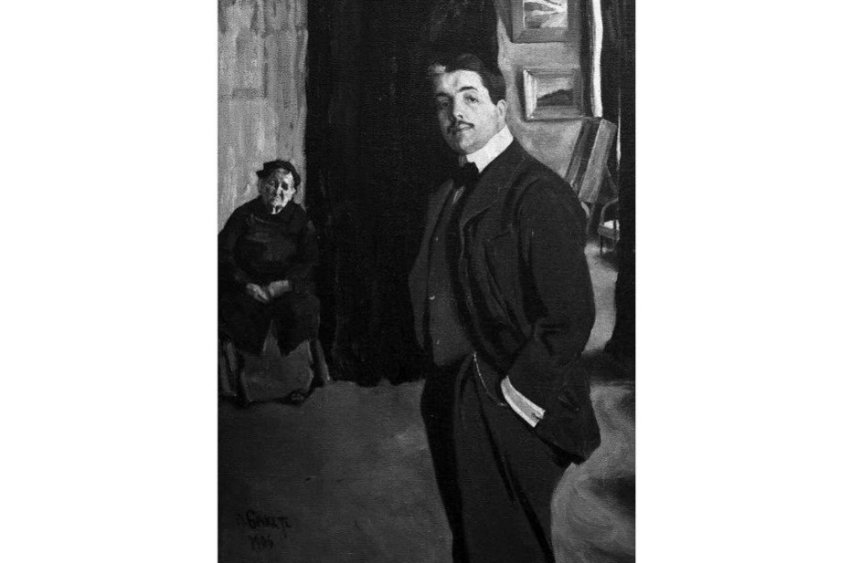

Антреприза не привезла в Америку громких имен. Из-за войны Фокин застрял в России, к тому же Дягилев считал, что нужно дать дорогу зарождающемуся таланту Мясина, а творческий потенциал Фокина изжил себя. Карсавина тоже не могла выехать из России. Вопрос с Нижинским по-прежнему остался неопределенным. Период отчуждения, вызванного женитьбой танцовщика, закончился, но сближения с Дягилевым так и не произошло. До начала военных действий Нижинский все время вертелся где-то рядом и даже тайком пробирался на генеральную репетицию «Легенды об Иосифе», чтобы посмотреть на своего преемника Мясина. Настороженный преемник оказал Нижинскому ответную любезность, посетив его балетный класс — с благословения Дягилева, который был уверен, что Мясину необходимо знать, с кем он имеет дело.

Затем Нижинский вернулся в Будапешт, домой к своей жене Ромоле, где после начала войны с Россией австро-венгерские власти объявили его подданным враждебного государства. Под домашним арестом он лишился возможности заниматься балетом и проводил время, нежно играя со своей маленькой дочерью Кирой и работая над системой хореографической нотации. Однако американский импресарио сделал присутствие Нижинского в этом сезоне одним из условий контракта, да и самому танцовщику после фиаско в театре «Палас» нужны были деньги, поэтому Дягилев принялся тянуть за ниточки, чтобы задействовать связи и вызволить Нижинского с вражеской территории.

Тем временем антреприза открыла сезон в Нью-Йорке. Он оказался совсем не таким, как ожидалось. Публика, готовая воспользоваться возможностью приобщиться к балету, но при этом довольно неискушенная и чопорная, с беспокойством реагировала на экзотичные стереотипы «Шехеразады» и кульминацию «Послеполуденного отдыха фавна» в исполнении Мясина, которая теперь, принимая во внимание тонкую чувствительность зрителей, лишилась малейшего намека на самоублажение. Карсавину заменили две русские балерины: Ксения Маклецова, которая доставила немало хлопот и с возмущением покинула труппу, и обаятельная Лидия Лопухова. Маленький пухлый колобок с короткими руками и крошечными, но сильными ступнями, дочь главного капельдинера Мариинского театра, большая умница и болтушка, чей очаровательный ломаный английский давал журналистам повод позабавиться, Лопухова танцевала в «Русском балете» в сезоне 1910 года, после чего отправилась за большими гонорарами в Америку и промчалась сквозь череду бурных любовных романов. «Она была мила со всеми, никогда не завидовала, никогда не претендовала на партии других артистов, — вспоминала Лидия Соколова. — Но всегда казалось, что она витает где-то... не похоже было, чтобы ее душа и сердце принадлежали балету». Она не сильно преуспела на балетном поприще, и они с Дягилевым в одинаковой мере нуждались друг в друге: ее имя уже получило известность, зрители охотно шли на ее выступления, а такие балеты, как «Жар-птица», позволяли ей должным образом раскрыть свои кипучие таланты, среди которых были захватывающий прыжок, молниеносная стремительность и игривое, мимолетное очарование.

Дебютные выступления в Нью-Йорке сенсации не вызвали, и после них труппа отправилась в двухмесячное турне по восточным штатам на выделенном им поезде. В самой западной точке маршрута, Канзас-Сити, департамент полиции взбудоражили сообщения о межрасовой подоплеке «Шехеразады». «Я заехал в театр, чтобы встретиться с Догливом перед началом спектакля, — рассказывал офицер полиции местному репортеру. — Доглив, или как там его зовут, ни слова не понимает по-английски... Я сказал одному товарищу [переводчику]: “Мы здесь придерживаемся строгих моральных принципов и не допустим всей этой высокопарной аморальщины”». Начался спектакль, и угрозу «подняться на сцену и опустить занавес», если «спектакль окажется чересчур гнусным», так и не привели в действие. Гораздо важнее было то, что Мясин стал все чаще задерживать взгляд на одной из самых симпатичных балерин труппы, и это сильно беспокоило Дягилева. Флирт был деспотично подавлен, но разве можно долго сдерживать животный инстинкт?

К возвращению труппы в Нью-Йорк дипломатия восторжествовала: австрийские власти отпустили Нижинского, и он был на пути в Америку, но предстояло еще преодолеть громадные сложности, связанные главным образом с требованием танцовщика выплатить причитающиеся ему гонорары. Под пристальными взглядами журналистов Дягилев с Мясиным встретили корабль в порту и вручили Ромоле букет роз; Нижинский дал Дягилеву понянчиться с Кирой. При этом отчужденность между ними сохранялась, а переговоры за обедом осложнялись тем, что невозмутимая Ромола выступала агентом Нижинского и не поддавалась никаким сентиментальным доводам о привилегиях для артиста в прошлом. Наконец, они пришли к соглашению, которое поставило крест на мечте Дягилева вернуться после американских гастролей с прибылью: Нижинский получал процент с дохода от нью-йоркских представлений, а в придачу к нему огромную зарплату — такую же, как у Карузо.

Это было временное перемирие, а не окончательное решение конфликта: Дягилеву пришлось взять эти деньги в счет аванса у американского импресарио Отто Кана, поскольку своих у него просто не осталось. Нижинский приступил к репетициям, но пребывал в мрачном настроении, и в труппе скоро поняли, что за два года отсутствия на сцене внутренний огонь в нем угас. «Нижинский не выступал на сцене больше двух лет и, выступив теперь без достаточной тренировки, не произвел того впечатления, которого от него ожидали», — писал Григорьев. «Он прибавил в весе и погрустнел, — считала Соколова. — Он ни с кем не разговаривал и стал чаще теребить пальцы».

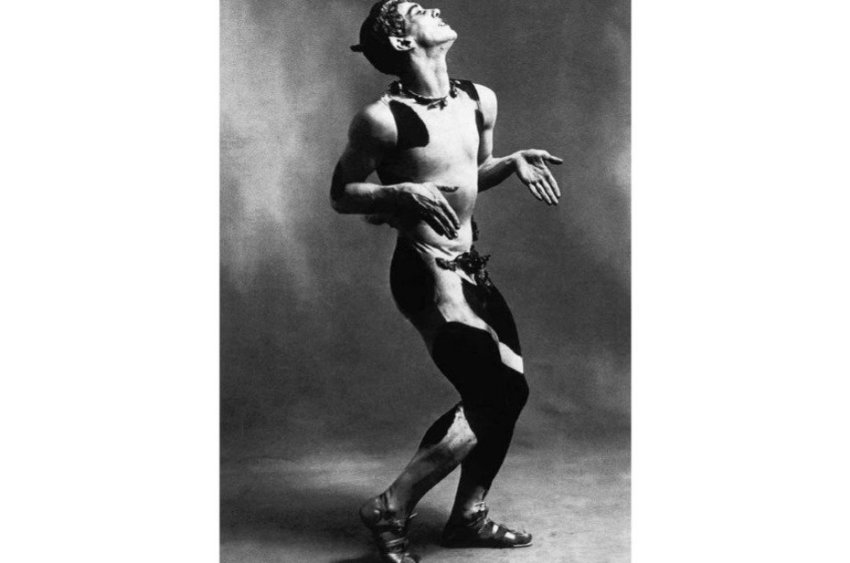

Выступления Нижинского в балетах Фокина получали пылкие и восторженные отзывы, но и тут можно было различить слабое попискивание моралистов. Писали, что за пределами сцены вид у него довольно суровый, зато во время выступлений некоторые критики приходили в замешательство от его «отталкивающего женоподобия», а костюм Нарцисса из фокинской пасторали — кудрявый золотой парик, девичья туника и короткие белые штанишки — вызывал у публики смущенное хихиканье. Сдержанный Нью-Йорк не обладал эротической раскрепощенностью Парижа, пусть даже там с удовольствием читали всякую ерунду об одержимости Лондона Нижинским, вроде той смехотворной статейки в New York Journal, где утверждалось, что «четыре секретаря по десять часов в день отвечают на присланные танцовщику любовные письма», а «аристократки высшей пробы впадают в истерику во время его выступлений».

Когда сезон подошел к концу, Дягилев вместе с артистами отправился в Европу относительно безопасным маршрутом до нейтральной Испании. Эти гастроли никому не принесли счастья. Властный по натуре Дягилев дал понять, что культура янки, какой он ее увидел, вызывает у него презрение, американцы же испытывали неприятие к его старомодным надменным европейским манерам. Однажды он ударил тростью непокорного рабочего сцены и тем самым чуть было не спровоцировал драку; спустя несколько часов неизвестный сбросил тяжелую металлическую конструкцию с колосников, и та его задела — повезло еще, что не убила.

Тем не менее Отто Кан не сомневался, что у публики пробудился интерес к Нижинскому и «Русскому балету» и бренд можно эксплуатировать дальше. Поэтому обсуждался новый контракт, согласно которому Дягилев предоставлял труппу для последующих гастролей по Америке, а сам вместе с Мясиным и небольшой группой артистов оставался в Европе, чтобы работать над новыми постановками. Ложкой дегтя в бочке меда стало требование Кана назначить Нижинского как главную знаменитость руководителем американского турне. Дягилев понимал, что это безумие, но руки у него были связаны: без всемогущего доллара антреприза просто прекратила бы свое существование.

Атлантика встретила их полным спокойствием, но ее воды кишели немецкими подводными лодками, поэтому, когда пароход причалил в Кадисе, подверженный гидрофобии Дягилев с легким сердцем опустился на колени и поцеловал сушу. В Мадриде выступления шли под патронажем двора. Во время приема озадаченный король Альфонсо спросил у Дягилева: «В чем именно заключается ваша работа?» Дягилев не растерялся: «Я такой же, как вы, ваше величество. Не работаю, ничего не делаю, но при этом незаменим». Все и вся в Испании завораживали его. Он заказал Мясину короткий балет по мотивам картины Веласкеса «Менины», занялся исследованиями музыкальной традиции Испании вместе с композитором Мануэлем де Фальей, предпринял срочную поездку в Париж, где посетил одну из студий Монпарнаса и встретил там бойкого коренастого молодого художника из Барселоны со свирепым взглядом и густыми черными волосами; к тому времени Пабло Пикассо был известен в кругу посвященных своими мечтательными розовыми пасторалями, примитивистской агрессией и кубистскими экспериментами.

Это знакомство состоялось благодаря докучливому Жану Кокто. В нескончаемых попытках удовлетворить требование «Étonne-moi, Jean», он годами приставал к Дягилеву с идеей поставить сюрреалистический цирковой балет и на этот раз своего добился. Изначально все складывалось удачно: Кокто предстояло написать либретто балета «Парад», где циркачи показывают отрывки из своих выступлений перед ярмарочным балаганом, заманивая публику на спектакль; Пикассо, распрощавшемуся к тому времени с кубизмом и готовому взять новое направление, предложили создать декорации и костюмы; независимый композитор Эрик Сати должен был сочинить своеобразный музыкальный коллаж, включив в него случайные звуки будней; Мясину поручили хореографию, а покровительница Дягилева, Мисия Серт (так теперь, после нового замужества, звали Мисию Эдвардс), взялась за это платить. На бумаге все выглядело как блистательный союз лучших и прогрессивных талантов эпохи.

Гораздо обременительнее для Дягилева было иметь дело с возвращением труппы в Америку: впервые за всю историю «Русского балета» он уступал прямой ежедневный и непременный контроль над антрепризой. Никто не мог с уверенностью сказать, что Нижинский обладает необходимыми личными качествами и организационными навыками, чтобы целых четыре месяца руководить трудными гастролями по пятидесяти городам от одного побережья до другого, но таково было условие дьявольской сделки с Отто Каном. Ситуация с Нижинским усугублялась еще и тем, что он отверг бесценную кандидатуру уравновешенного и компетентного управляющего и режиссера труппы Сергея Григорьева, сославшись на его назойливость. На замену Нижинскому предложили другого участника антрепризы, очень нервного русского танцовщика Николая Кремнëва, но даже влюбленная в него Лидия Соколова отмечала, что в труппе с ним общались «на равных» и у него, подобно Нижинскому, «отсутствовало чувство меры и такта» — в общем, он был «последним из тех, кому стоило бы доверить столь ответственную должность».

Нижинский вместе с женой и дочерью остался на лето в Америке и вынашивал идеи новых балетов, отсиживаясь в отеле на побережье штата Мэн. Ему удалось осуществить всего одну из этих задумок — постановку о похождениях озорного героя немецкого эпоса Тиля Уленшпигеля на музыку одноименной симфонической поэмы Рихарда Штрауса. Этот балет вызвал еще более сумбурную реакцию, чем «Игры» или «Весна священная», но молодой американский сценограф Роберт Эдмонд Джонс оставил пылкие воспоминания о тернистом вынашивании и кошмарной работе над костюмами и декорациями.

Нижинский компульсивно обдирал до крови заусенцы на больших пальцах и выглядел «уставшим, скучающим, взволнованным» и «тревожным», «неистощимый перфекционизм» сочетался в нем с «необычайной нервной энергией», что создавало ощущение «чего-то очень стремительного, блестящего, какого-то нервного возбуждения, натуры, выведенной из состояния равновесия безжалостным творческим порывом». Идеи били ключом, но все они своенравно отбрасывались или подвергались безапелляционным изменениям и переделкам; Нижинский появлялся и исчезал в любое время дня и ночи, невзирая на порядок, поздний час или здравый смысл, и без конца отвлекался на разные мелочи в ущерб общей картине. Когда танцовщик впервые увидел декорации Джонса на сцене и понял, что они смотрятся в просцениуме иначе, чем он себе представлял, он принялся яростно выкрикивать нечленораздельные ругательства, а после упал и подвернул ногу, из-за чего запланированную премьеру пришлось отложить на неделю.

И все же первое представление «Тиля Уленшпигеля» в Нью-Йорке прошло с успехом — пусть даже и кратким. Сказочные декорации Джонса не уступали своей красочной пышностью бакстовским и создавали гротескный образ средневекового готического города, где дамы носят прически высотой со шпили колоколен и волочат за собой парчовые шлейфы, подвергаясь проказам и соблазнению со стороны главного героя в исполнении самого Нижинского — порывистого озорника, который с игривой настойчивостью борется с помпезностью и притворством до тех пор, пока его не поймают и не отправят на виселицу. «Сегодня это одно из самых потрясающих зрелищ на нашей сцене», — утверждала газета The New York Times. Тем не менее, несмотря на восторги публики и прессы, артисты знали, какой за этим успехом скрывается беспорядок: «Тиля Уленшпигеля» давали в еще более незаконченном виде, чем «Игры». Лидия Соколова, исполнявшая партию продавщицы яблок, вспоминала, как артисты «смеялись над аплодисментами... когда почти половину выступления мы просто импровизировали». Солипсизм гения подразумевал, что Нижинский тщательно отработал собственную партию, но не смог интегрировать ее в остальное действие.

Гастроли проходили из рук вон плохо. Худшие опасения по поводу Нижинского оправдались в самом начале, когда он не приехал в порт встречать корабль с артистами. Он был не просто безнадежно рассеян и нерешителен, а, как писала Лидия Соколова, «немного не в себе», и его душевное равновесие пошатнулось еще сильнее под влиянием двух ярых толстовцев из числа танцовщиков труппы. Эти два фанатика, Николай Зверев и страдающий эпилепсией Дмитрий Костровский (непонятно, почему они выступали в гедонистическом «Русском балете»?), завладевали вниманием Нижинского во время бесконечных переездов из города в город и читали ему проповеди и наставления. Забытая мужем Ромола окрестила их пиявками и выдвинула ультиматум: они или я. Выбор пал на толстовцев, и она укатила в Нью-Йорк. Нижинский был восприимчив: родившись в семье католиков, он одно время хотел уйти в монастырь, а теперь сделался приверженцем вегетарианства, пацифизма, ношения власяницы, супружеской верности и принципов эгалитаризма, в угоду которым он опрометчиво менял состав исполнителей за несколько минут до спектакля, поручая главные партии плохо подготовленным к этому неискушенным молодым артистам и отодвигая опытных прим и премьеров на второй план.

Поскольку занавес поднимали с опозданием, антракты затягивали, объявленную программу выступлений меняли, а на замену Нижинскому часто выходил Зверев, стали появляться разочарованные отзывы, и продажи билетов упали. В таких отдаленных городах, как Омаха или Такома, журналисты никак не могли уяснить русских имен и коверкали их в своих репортажах; рекламные агенты размещали в таблоидах статьи, полные бессмысленных небылиц (о том, например, как Нижинский относится к американскому футболу). Артисты разделились на враждующие между собой стороны и голодали из-за отсутствия денег. Григорьеву отправляли отчаянные телеграммы, в которых «описывались беспорядки в труппе», и умоляли его приехать и уладить положение дел, но он отказался. Ничего уже было не исправить.

В Рождество состав из пятнадцати вагонов с артистами «Русского балета» пересек Скалистые горы и, миновав Солт-Лейк-Сити, прибыл в Лос-Анджелес. Здесь Нижинский впервые полетал на самолете и познакомился со своим ровесником Чарли Чаплином — он тоже оказался на вершине мировой славы, будучи из семьи скромного достатка и обладая выдающимся актерским даром. Понимали ли они, что оба работают на переднем плане искусства, создавая язык для его новых форм? Как бы то ни было, они прониклись взаимной симпатией: описывая Нижинского, Чаплин назвал его «богом чувственной грусти». Как жаль, что голливудские камеры запечатлели «Русский балет» лишь в коротких роликах для кинохроник: Дягилев с недоверием отнесся к идее снять фильм и отверг несколько предложений от киностудий.

Из Калифорнии труппа отправилась назад на восток и отплыла в Европу всего за несколько недель до того, как в апреле 1917 года США вступили в войну. В том, что касалось финансов, турне оказалось провальным, а его художественный успех был весьма неоднозначным. Сергей Григорьев писал: «Спектакли совершенно не давали сборов, и все кончилось большим дефицитом. <...> После этого злополучного турне труппа Дягилева не могла больше ездить в Соединенные Штаты».

«Реальное время»

Ваша реклама

Другие новости

Облако тэгов

Ваш Выбор Инноваций

Чем примечательна дата 5 августа Фото: humus.livejournal.com Сегодня, 5 августа, в России — шуточный...

Подробнее 05-авг-2021Фото: Ринат Назметдинов Накануне прошло первое заседание Общественного совета при Комитете по охране...

Подробнее 15-дек-2018На заседании попечительского совета фонда «Возрождение» у «Татмедиа» просили преференций, а у «Татфлота» —...

Подробнее 23-мар-2018«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 17-я Фото: «Бой славян со скифами» (В.М. Васнецов),...

Подробнее 27-фев-2021По ту сторону баррикад в годы Первой русской революции. Часть 3: полицейские, казаки и военные Фото: парад в...

Подробнее 02-окт-2017Собственник подтвердил «Реальному времени» продажу здания, пояснив, что решил уйти от «непрофильного...

Подробнее 27-авг-2019Из истории татарского предпринимательства Фото: history-kazan.ru В начале XX века в Казанской губернии...

Подробнее 14-июн-2021Фото: protatarstan.ru В начале сентября 2019 года стало известно, что Чистополь получит $41 млн на...

Подробнее 23-июл-2020