«В наших былинах нет почти ничего русского»: восточные прообразы в народной словесности - «История»

История 7-05-2020, 07:00 Мариетта 138 0

Из книги востоковеда-татарофила о влиянии татар на жизнь русского народа. Часть 25

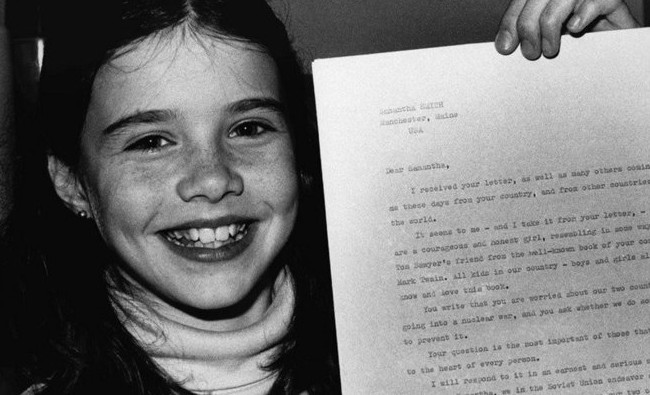

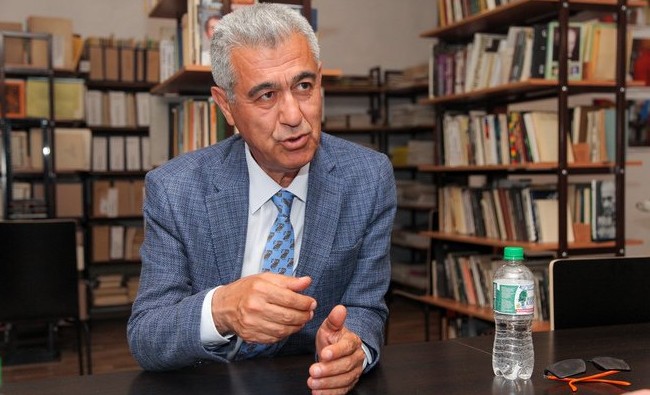

Известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев пять лет назад подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (1886—1963) «Влияние татар на жизнь русского народа», которая была выпущена в Казани тиражом всего 100 экземпляров. Автор книги, историк-энтузиаст и «татарофил», до начала Первой мировой войны работал в Палестине (сначала в Дамаске учителем русской школы, позже в Назарете помощником инспектора начальных школ Императорского православного палестинского общества). Затем он был интернирован в Россию, где в итоге осел в Нижнем Новгороде. Аверкиев считал, что многие русские государственные институты, явления и понятия по происхождению татарские — в его книге можно найти множество соответствующих примеров. В 50-е годы историк-любитель отправлял свою рукопись в московский Институт истории, но там ее, конечно же, немедленно «сослали» в архив, где она пролежала до середины 10-х годов XXI века. С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии.

VII. Народная словесность

1. Былины и повести

О татарском влиянии на развитие у русских людей интереса к сказкам и повестям писал еще Рихтер. Однако он это свое указание не обосновывал ничем, ограничившись лишь голословным замечанием, что некоторые наши сказки, «вероятно, переведены с восточных языков», так как большая часть их «наполнена роскошными и иносказательными описаниями, превращениями, татарскими и монгольскими именами». Высказанная Рихтером мысль была подкреплена и обоснована последующими исследователями, которые отметили азиатское происхождение не только русского, но и западноевропейского эпоса. Наиболее видными представителями науки, доказывавшими восточное влияние на русские былины, сказки и многие русские повести, были В.В. Стасов, В.Ф. Миллер и Г.Н. Потанин.

Наш народный эпос, по общему мнению специалистов, является продуктом довольно позднего времени, б.м., XV—XVI вв. В нем очень много позаимствовано, или в целом или в частностях, от народностей, с которыми мы были в культурной и иной связи.

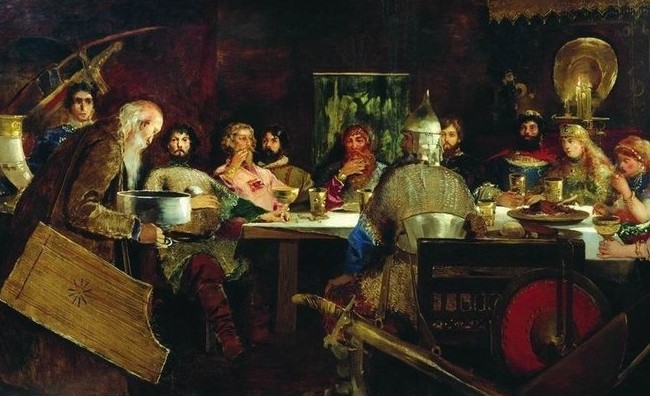

Стасов на анализе двух сказок и 10 былин показал, что все они имеют восточные прообразы. Былины заключают в себе сходства с позднейшими поэтическими созданиями турецких и монгольских народов Средней Азии, которые в свою очередь находились под влиянием поэтических произведений арийцев — индусов и персов. Подробный анализ былин, сделанный Стасовым, дал ему возможность прийти к выводу, что в наших былинах нет почти ничего русского и, наоборот, много частных подробностей, тождественных с чертами турецко-монгольского быта и жизни в описаниях жилища и его убранства; княжеских пиров, пищи и напитков; вооружения, коня и плети; одежды и спальных принадлежностей; подробностей богатырской жизни; роли самоцветных камней в народном быту. Стасов также указал на употребление в былинах священных чисел монгольских и турецких народов; на эпические стереотипные выражения былин, сходные с тюркскими (турецкими); на восточные имена и позаимствование от турок или монголов слова «богатырь» для обозначения витязя-героя.

Былины — это те же сказки, но более раннего происхождения. От сказок они отличаются главным образом своей формой: в сказках больше симметричности, больше механической правильности, больше однообразия, достигаемого беспрерывными повторениями, чем в былинах.

Исследование Стасова было представлено на соискание Уваровской премии в Академии наук, которая и дала о нем одобрительный отзыв. Академия признала работу Стасова имеющей значение не только для широкой публики, но и для науки.

Здесь уместно вспомнить ироническую отповедь Стасова, данную им ученым — критикам его исследования «О происхождении русских былин», не желавшим признать их восточное происхождение. «Как можно, — писал В.В. Стасов, — великому, преславному, первейшему на свете русскому народу получать что-нибудь (и в особенности именно создания, эту славу и гордость нашу) от азиатов, от дикарей. Это нелепо, это немыслимо. Пусть бы еще доказывали, что мы получили их от каких-нибудь аристократических народов, например, от греков, римлян, или кого-нибудь в этом роде — это еще куда ни шло. А то от каких-то непристойных тюрков, монголов, киргизов, калмыков: фу, какая низость, какая гадость. Чье благородное сердце от этого не повернется?»

Миллер доказал присутствие в русском эпосе обильных элементов, присущих турецким, кавказским и иранским народам. Его изучение русского былевого эпоса стояло в тесной связи с его работами по исследованию иранских языков Кавказа: «Гигантский горный хребет, — говорил о Кавказе Миллер, — представляющий широкую, труднопроходимую стену между двумя морями, служил искони убежищем для множества народов, которые двигались с востока на запад по обе его стороны, по северным степям и южным плоскогорьям Малой Азии. И с севера, и с юга отбившиеся от торного пути племена загонялись более сильными в горные ущелья и проживали в них веками, делая из кавказского перешейка какой-то этнографический музей». С северным Кавказом у русского народа установились ранние связи. Здесь в XI столетии существовало Тмутараканское княжество, явившееся уделом русских князей. Благодаря указанным выше перечислениям народов, с юга в Кавказские горы проникали сюжеты и типы из иранского эпоса, а с севера — сказания кочевников-тюрков, которые занимали под различными названиями северо-кавказские равнины в течение всех средних веков. «И эти кочевники, — говорит в заключение своей статьи Миллер, — приносившие восточные сказочные мотивы из Азии, где некоторые из тюркских племен могли усвоить себе и мотивы богатого иранского эпоса: южный-кавказский и северный — русский».

Своим предшественником в вопросе о культурном взаимодействии Кавказа и Руси Миллер считал исследователя русского эпоса Халанского, по словам которого «связи Руси с Кавказом во все периоды нашей истории были так живы и постоянны, что a priori можно было ожидать встречи с вопросом об отношениях кавказских народных сказаний к русскому народному творчеству. Народы, осевшие в этом этнографическом дне великой Европейской равнины, находились в частом и долгом общении с югом и востоком Руси. Непременно должны были отразиться в народном творчестве следы их влияния, как отразились они в языке, быте, общем складе русской народности. Позднее казачество, Запорожское и Донское, было естественно проводником кавказских мотивов на Руси».

Положительную оценку миллеровским «экскурсам» дал А.Н. Пыпин, который видел особенную заслугу Миллера в том, что он дал «рациональное обобщение» относительно восточных элементов былинного состава, объединив «их в цельной теории, где факты распределяются с известной последовательностью», и старался «найти те условия, которые могли бы поспособствовать усвоением чужого сказания в обычном порядке старого быта».

Потанин проводил параллели между русскими сказками и былинами и западноевропейским эпосом с одной стороны, и восточными сказаниями — с другой. Предвидя возражение о том, что обмен эпическими сказаниями на таком далеком расстоянии, как Центральная Монголия и Центральная Франция, невозможен, при этом трудно допустима возможность культурного воздействия некультурных орд Средней Азии на европейскую культурную среду, Потанин высказывает соображения:

- что это воздействие было длительным, совершавшимся «по мелким путям, так сказать, по волосным сосудам человеческого общества, при помощи самых скромных средств пропаганды»;

- что разницы в культуре между Центральной Европой и степями Средней Азии в те отдаленные времена, когда происходил обмен эпического материала, могло и не быть;

- что возможны случаи, когда ордынцы в культурном отношении были даже выше туземцев Европы, и что вообще «усвоение чужих сюжетов... не ставит непременным условием духовного доминирования племени», и что «в историческое время переселения по северную сторону Каспийского моря совершались почти только с востока на запад».

Отмечая, что вопрос о времени и способах перехода восточных повестей и рассказов из Азии в Европу и из уст монголов и турок в уста русского человека теперь не может быть разрешенным, Стасов все же был склонен считать, что былины перешли к нам с Востока во время монгольского ига, т.е. не ранее XIII столетия. Миллер, относивший первоначально восточное влияние на русский эпос к домонгольскому периоду — к половцам, впоследствии склонен был, подобно Стасову, относить это воздействие к эпохе монгольского нашествия — к татарам. Потанин, наоборот, дату восточных позаимствований в русском былевом эпосе отодвигает «в неизвестную даль веков». Перечисляя различные кочевые народы, проходившие из Азии в Европу через южно-русские степи, он останавливается особенно на трех моментах:

- на том, что гунны, вторгнувшись в Западную Европу в IV столетии, основали на равнинах Венгрии азиатскую монархию и простирали свои завоевания до окрестностей Шалонь во Франции;

- на том, что при Юстиниане (527—565 гг.), благодаря завоеваниям тюркских орд под предводительством принца Турксанфа, состоялось объединение азиатских степей в огромную кочевую империю от Орхона до Волги;

- на том, что хазары в IX веке основали государство на низовьях Волги «и отсюда господствовали над Северным Кавказом, Крымом и Киевской областью».

Подобно Стасову, Потанин тоже предостерегал русских ученых от «квасного патриотизма» и от возможности впасть в научный шовинизм. Он писал: «Пренебрежение ученых к степным народам задерживает развитие науки. Установлению правильных взглядов на роль этих варваров и на историю духовно-культурных заимствований мешают наше арийское высокомерие, ложная историческая перспектива, вследствие которой все, напоминавшее христианские апокрифы, признавалось за похристианское, и несмелость мышления, порабощенного рутинными взглядами и рутинными верованиями».

Вопросом о ранних домонгольских связях тюркских народов с русскими племенами и княжествами занимался специально Л.В. Голубовский, Житецкий и Д.И. Багалей.

Как бы выполняя пожелание В.Ф. Миллера, который в своих «Экскурсах» писал в 1891 году, что «было бы очень интересно в культурно-историческом и лингвистическом отношении собрать и анализировать те тюркские слова, которые вошли в русский язык раньше татарского нашествия», подобную работу проделали в первые годы ХХ столетия профессор П.М. Мелиоранский и академик Ф.Е. Корш.

О роли половцев в русском эпосе и русской истории вновь был поставлен вопрос в сороковых годах нашего века советскими учеными В. Пархоменко и академиком В.А. Гордлевским. Последний по поводу выражения «босый волк» в «Слове о полку Игореве» написал обстоятельный экскурс. До Горделевского пытался по-новому объяснить некоторые непонятные термины «Слова» проф. С.Е. Малов.

Сказочные рассказы, подвергшиеся литературной обработке, получили в старину название повестей. Наиболее популярной старинной повестью была сказка о Еруслане Лазаревиче. Она дошла до нас в списках XVII в. и через лубочные картинки широко проникла в народную среду. Хотя восточный оригинал повести и не найден, но ее восточное происхождение никем не оспаривается. Считают, что ее прообразом является переделка отдельных эпизодов из поэмы Фирдоуси «Шах-наме» (Х в.). Появление этой повести на Руси относят к казачьей среде XVI—XVII вв. К позаимствованиям с Востока относится и «Повесть о Валтасаре кралевиче», известная в единственном списке XVII в., и, возможно, «Повесть о Карпе Сутулове».

В стремлении все культурные позаимствования искать на Западе раньше считали (Тихонравов) «Повесть о Шемякином суде» переводом с польского. Однако полное отсутствие в русских текстах каких либо следов польского оригинала и сходство сюжетов повести с сюжетами буддийских религиозных преданий побуждают современных литературоведов отнести «Повесть о Шемякином суде» к восточным позаимствованиям. Старейшие рукописи этой повести восходят к XVII в., в XVII столетии повесть проникла в лубочную литературу, перешла в сказки и отразилось на пословицах, а затем в XIX в. у некоторых писателей (у Н. Полевого) подверглась дальнейшей литературной обработке.

Продолжение следует

Сергей Аверкиев

Справка

С.С. Аверкиев

ВЛИЯНИЕ ТАТАР НА ЖИЗНЬ РУССКОГО НАРОДА

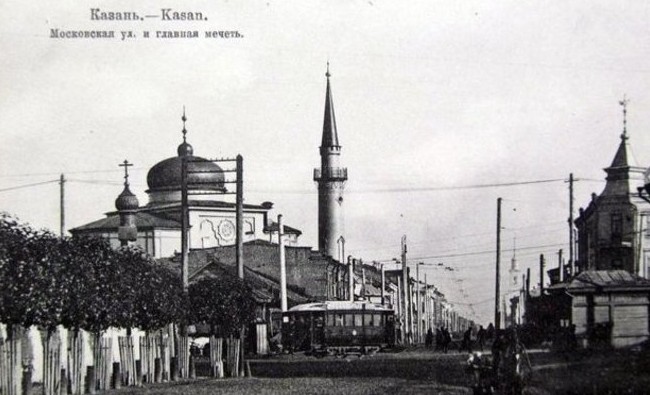

Казань — 2015

СЕРИЯ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ»

Составитель — доктор исторических наук И.В. Зайцев

Ответственный редактор — кандидат исторических наук И.М. Миргалеев

© Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2015

© Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова, 2015

© Институт российской истории РАН, 2015

© Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, 2015

© Издательство «ЯЗ», 2015

Ваша реклама

Другие новости

Облако тэгов

Ваш Выбор Инноваций

Колонка Салавата Хамидуллина о башкирских родах Фото: Башкиры в бою. Рис. А.Галина Уфимский историк и...

Подробнее 26-дек-2018К 300-летию Адмиралтейской слободы. Часть 5-я В этом году отмечается 300-летие Адмиралтейской слободы...

Подробнее 04-мая-2018История пенного напитка в Казани: от Ивана Грозного до «Белого Кремля» Фото: Олег Тихонов Летом в Чистополе...

Подробнее 24-апр-2018Удивительная история «Первого соборного» мусульманского храма Казани. Часть 10-я Фото: Нияз Халит...

Подробнее 10-мая-2020Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 209-я Фото: из фондов Музея КАЗ им. С.П....

Подробнее 14-мар-2020Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 245-я Фото: из архива Дмитрия Калинина...

Подробнее 19-апр-2020На Мавлид ан-Наби в Старо-Татарской слободе разыграли семь путевок в хадж Публика на празднике. Фото: Динар...

Подробнее 30-авг-2025Казанцы расстаются с памятью о кумирах, потому что деньги нужнее Фото: avito.ru «Реальное время» изучило...

Подробнее 21-фев-2020