Альметьевский театр свел башкирских режиссеров и татарстанских драматургов - «Культура»

Культура 27-11-2020, 09:08 White 143 0

Спектакль-зрелище как итог самой странной лаборатории 2020 года

Альметьевский театр реализовал свой самый амбициозный проект — лабораторию по инсценировкам татаро-булгарских музыкальных произведений, хотя впоследствии она переросла в нечто большее. На этой неделе на новой сцене театра показали постановку «Аһәң» («Исконные родные»). В программе ее жанр определяется как «манзара», или «зрелище». Корреспондент «Реального времени», принявший участие в проекте, определил его как «панораму возможностей».

Татаро-башкирский проект с московско-питерским надзором

Проект был запущен 5 марта, до пандемии, когда в Альметьевске собрались режиссеры и драматурги из Казани, Уфы, Туймазов, Бугульмы, Сибая, Самары, Екатеринбурга, Ульяновской области и Москвы (курс Павла Руднева и Михаила Дурненкова из Высшей школы сценических искусств Константина Райкина).

Полноценный партнер лаборатории — Центр современной драматургии и режиссуры. При этом все тексты (за исключением нечастых вставок на русском) игрались на татарском. Такой вот редкий пример сотрудничества двух республик.

Главным режиссером проекта стал петербуржец с уфимскими корнями Искандер Сакаев — он ставил здесь «Ашик Кериб» по Лермонтову, «Мещанскую свадьбу» и «Добрый человек из Сычуани» Бреха, «Ромео и Джульетту». Музыкальным руководителем проекта выступил доцент кафедры татарской музыки и этномузыкологии консерватории Геннадий Макаров.

Первоначальной идеей лаборатории была постановка новелл, основанных на татарском фольклоре. Авторы пишут, режиссеры выбирают понравившиеся тексты, музыковеды консультируют, после все постановки «сшивает» Сакаев.

После первой встречи, лекции от Макарова и обсуждения многочисленных вопросов, драматурги вскоре начали присылать тексты. Началась пандемия, перспективы реализации проекта стали более туманными, при этом сам театр проходил период ремонта — ему, в частности, обновили сцену. В результате режиссеры таки выбрали тексты, обсудили их с авторами и в краткие сроки поставили их в виде новелл с труппой. В результате в постановке был задействован весь состав.

Обыкновенно в условиях лабораторий каждую такую работу показывают отдельно. Здесь же силами сценографа Натальи Кузнецовой и Искандера Сакаева они были собраны вместе. Из 30 представленных текстов на сцене оказались 12, от 7 режиссеров и 7 драматургов.

Голод, язык, духи, смерть и Zoom

В целом постановка представляет собой коллаж из 10 фрагментов. Соединяются они музыкальными напевами, в ходе которых актеры аккомпанируют себе на инструментах — типа дангыры (бубна) и домбры. Некоторые инструменты были выставлены в фойе театра — это часть коллекции главы Союза композиторов РФ и РТ Рашида Калимуллина, которую «Татнефть» выкупила для нового общественно-культурного центра «Альмет».

Сами новеллы очень разные, как и авторы. Большой вопрос, к слову, чем занимался шеф-драматург Фарид Нагимов, поскольку какой-то единой линии в смешении комедий, драм и даже трагедий не наблюдается.

При этом спектакль начинается с его новеллы «В степи» в постановке Лилии Ахметовой — в кадре семья, страдающая от голода в пути. Мрачный настрой сменяется сабантуйными сценами. Начинается самый большой авторский блок от Екатерины Тимофеевой. Она из Уфы, ее пьесы — в топах главных драм-конкурсов «Ремарка» и «Любимовка». Айнур Гайсаров и Ярослав Францев взяли по два ее фрагмента, каждый сделал по два текста.

Гайсаров обряжает актеров в рубахи и халаты и сначала отыгрывает полуфольклорную, полуреалистичную историю «Сукбай» о трех братьях и их отце. Два брата — городские обрусевшие, а третий, дурачок, добрый, рядом с отцом. Следом идет история «Кулаф и Турандык», в которой семейная пара пытается найти радость в некой любовной легенде. Одеты они в древние костюмы, так что сразу и не разберешь, понарошку ли все у них или взаправду.

Ярослав Францев смешивает два текста Тимофеевой. Пока «Сказители» сидят на включенных телевизорах и рассказывают свои вариации на тему легенд, героиня «Гули и Каракуз» Ляйсан Загидуллина (номинантка «Золотой маски») мешает им шумом водимого по телу и полу микрофона и ведет свой монолог с каким-то домовым, которому рассказывает свои страхи и переживания в связи со взрослением. Разумеется, у Гули две бабушки, татарская и русская.

Еще одна номинантка «Маски», Дина Сафина, идет в исследовании мифов еще дальше. «Аван» — это история жены Каина, то есть Кабиля, из-за которой тот поссорился с братом Хабилем. Эту новеллу также ставила Лилия Ахметова.

Булат Минкин выступил в лаборатории и как драматург, и как режиссер. Он написал, вероятно, самый спокойный текст «Женщина» для постановки Рината Ташимова. В ней Наиля Мифтахутдинова, самая активная участница постановки, играет одну из ролей — просто сидит на скамеечке и читает текст, что может делать женщина.

Фотограф Рамис Назмиев с Ренатой Насибуллиной представили текст «Сююмбике», для которого Алмаз Садриев записал Zoom-конференцию с тремя бабушками. Они вспоминают молодость и смеются над внуком, который ниже их по статусу в компьютерных играх. Бабушки — ненастоящие, это роботы, которых сохранили для того, чтобы татарская деревня жила.

Возвращается Минкин, в новелле «Я люблю есть. А кто не любит?» в режиссуре Рината Ташимова он размышляет на тему голода в Поволжье.

Еще один текст написан Павлом Поляковым. Один из драматургов, связанных с лабораторией «Угол», умер внезапно через несколько недель после первой встречи, но успел написать текст на тему происхождения названия столицы Татарстана. Его также поставил Минкин.

Мой текст (Радифа Кашапова) — «Включи кубыз» — поставил Рустам Имамов. Он изображает поездку девушки-этнографа в деревню за старинными мелодиями. Эта история на основе реальных фактов. Мои друзья из нальчикского лейбла Ored Recordings рассказывали, что зачастую старики, которых они записали, не понимали, зачем им петь песни полностью, они привыкли к советской практике брать отрывки. Также здесь рассказывается история о колыбельной — какая-то бабушка спела ее исследователю, но заявила, что не знает, когда закончит, потому что этнограф не засыпает!

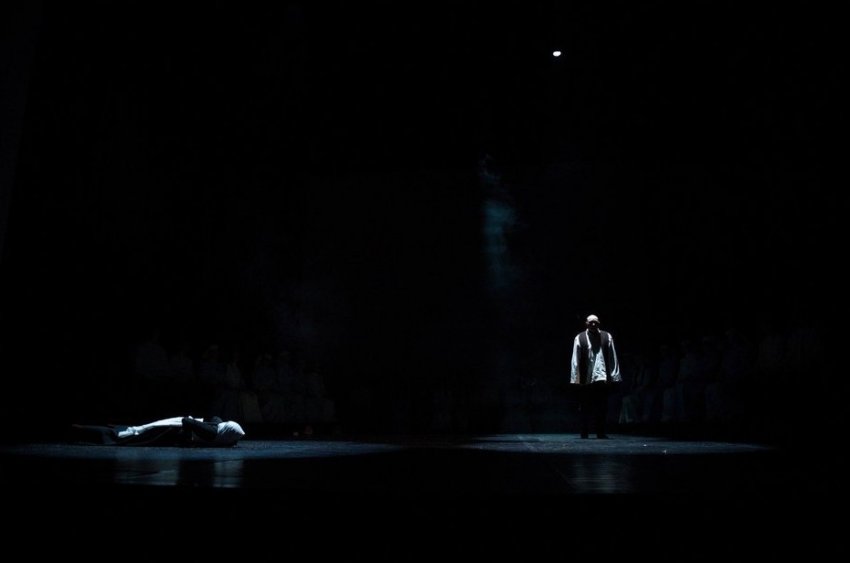

Завершается «манзара» новеллой Дины Сафиной в постановке Булата Минкина «Кунак», в которой смерть приходит за джигитом, но оставляет его, услышав звуки его музыки. Песен тут и впрямь много — в конце звучит натуральный татарский металл, а на сцене происходит бодрая суматоха.

Вся постановка занимает 2,5 часа, в ходе которой зритель порой не знает, на что ему реагировать.

Играем мускулами и риторикой

По итогам премьеры, если отвлечься от того, насколько это было хорошо или плохо, можно сделать много выводов о национальном театре.

«Аһәң» — это сразу множество вариантов татарской постановки. К примеру, «В степи» — это классический психологический театр, где отыгрываются классические семейные ценности. Постановка Гайсарова — практически ТЮЗ с четкой историей про значимость корней. Францев — работа, в которой форма начинает довлеть над текстом (во многом из-за баланса звуков — в завязанной на музыке постановке надо тщательнее работать со звукорежиссурой), однако в ней любопытно смешивается пласт «страшного фольклора» и реальности. Актриса Ляйсан Загидуллина отметила, что ей самой попадались такие девушки, травматично переживающие взросление.

Какие-то работы, вроде «Авана», показывают любовь альметьевцев к древним мифам — не зря сейчас у них идет «Эзоп» и «Медея». Есть новеллы, заточенные на пластике, вроде «Кунака». Каждую из них можно развивать, поскольку одни завязли в стагнации, другие же пока не нашли единства формы и содержания. Порой интересные тексты уходят на второй план за громадьем планов режиссера, к тому же усиленным резкими правками главрежа (участники позже отмечали, насколько более нервными стали некоторые фрагменты после финальной сборки).

Основная проблема, конечно, в том, что инсценировки татаро-булгарских музыкальных произведений тут оказались как бы между новеллами, и то, очевидно, стараниями Геннадия Макарова. Авторы обратились к абсолютно разным темам, режиссеры также их максимально по разному представили. Лоскутное одеяло постановки, вероятно, выиграло как минимум от редактуры. Но если и делать подобные проекты в будущем, то делать их с гораздо более четкой дисциплиной. Потому что, возможно, дело в широко заявленных условиях работы. Или нарушенной из-за пандемии связи между авторами, драматургами и руководителями. Или, что более всего очевидно, в недостатке знаний. Чтобы писать о музыке, надо прожить с этой музыкой какое-то время. Понять, чем она была тогда, чем стала сейчас. Любой пишущий на татарскую тему драматург либо описывает советскую реальность, либо еще более искаженную российскую, а про времена, в которых написаны народные песни, он может только догадываться. Говорят, что тогда люди мало чем отличались от нас, нынешних. Но от их песен веет подлинной радостью и спокойствием. И когда эти чувства проявляются на сцене, думаешь, что эта длинная история была затеяна не зря.

При этом сам Альметьевский театр показал, что он абсолютно универсален. Его артисты органично существуют и в инсценировке сабантуя, и в современной драме, полной шорохов и ожидания. Не уверен, что зритель воспримет эту «панораму возможностей» как достойный повод усесться в маске в кресле зала, но как расширенный диагноз национального театра «Аһәң» — достойный результат.

Радиф Кашапов

Ваша реклама

Другие новости

Облако тэгов

Ваш Выбор Инноваций

«Реальное время» выбрало три книжные новинки октября Фото: Реальное время Шарлотта Гилман. «Желтые обои....

Подробнее 03-ноя-2025Авторская колонка помощника президента Татарстана — о пожаре в Ленино-Кокушкино Фото: МЧС по РТ Еще одной...

Подробнее 04-апр-2022Башкортостанцы могут показать все: эпос, мелодраму, критику современного мира «В ночь лунного затмения»,...

Подробнее 14-ноя-2025Этнографическая киноэкспедиция снимает документальный фильм о жителях Поволжья и создает фотографии методом...

Подробнее 11-июл-2021Эксклюзив со съемок нового сериала ТНВ о проблемах русско-татарской семьи в городе Фото: Ринат Назметдинов В...

Подробнее 01-июн-2021Как найти «своего Мольера» Фото: bereg-city.ru Главный режиссер красноярского ТЮЗа Роман Феодори привез на...

Подробнее 09-июн-2019Прогулка по улице Захарьевской, часть 5-я Апанаевская мечеть. Фото: Радиф Кашапов Апанаевская мечеть (К....

Подробнее 21-сен-2025От газетных дизайнеров до книжных иллюстраторов Фото: Максим Платонов В Министерстве культуры Татарстана...

Подробнее 17-мар-2021