Татарские «граммар-наци»: почему все спорят о языке? - «Образование»

Образование 22-04-2019, 07:00 Давыд 136 0

Колонка востоковеда о «филологическом ваххабизме» татар

Казалось бы, поутихла дискуссия вокруг преподавания национальных языков в школе, наиболее остро проходившая в Татарстане и Башкортостане. Однако востоковед, колумнист «Реального времени» Альфрид Бустанов обнаружил еще один ее аспект — когда сами татары упрекают друг друга в «неправильном» употреблении отдельных слов.

«Вы еще живы?»

Один высокопоставленный чиновник в приватном разговоре как-то упрекнул меня, что я неправильно употребляю слово «авыру» (болеть). Якобы оно употребляется не в значении быть больным вообще, а лишь по отношению к ноющим частям тела. Подобная история повторилась еще раз, когда тот же чиновник применительно ко мне пытался вспомнить синоним к слову «оят» (совесть), но так и не вспомнил (видимо, имелся в виду «вөҗдан», но я решил помалкивать). К чему же эти филологические изыски в «высших коридорах власти»?

Лично у меня складывается впечатление, что это не случайное явление. Придирчивость к владению языком, вне зависимости от силы аргументов и профильного образования спорщиков, говорит о том, что язык вызывает сильные эмоции, людям не все равно. Но только не в практическом смысле, поскольку обычно все обходятся в быту русским, а реальные носители языка не задумываются о языковой норме. Язык превращается в священную корову: пользоваться им не получается, но при этом он дает массу поводов для разговора (и спора).

За примерами ходить далеко не надо. Кто-то с пеной у рта спорит, что нельзя говорить «зинһар» (пожалуйста), потому что якобы это имя какого-то языческого бога (на деле это всего лишь персидское заимствование без каких-либо языческих коннотаций). Другой высмеивает татарское приветствие «исәнмесез» (добрый день/как ваше самочувствие), поскольку буквально оно якобы переводится на русский как «вы еще живы?». Лично у меня этот спор вызывает только улыбку, поскольку существует тьма-тьмущая вариантов татарских приветствий, все они крутятся вокруг краткого и уважительного осведомления о благоденствии собеседника или встречного. Да, часто приветствовали мусульманским приветствием, но есть ведь еще «саумысыз» и «яхшымысыз». Последняя форма так вообще прекрасна (она распространена у татар в Тюменской области), буквально «все ли у вас хорошо?», или «как вы?».

Наконец, отчаянные битвы разворачиваются вокруг поздравлений. Лица моих знакомых искажаются в жутких спазмах, когда они видят надписи типа «бәйрәм БЕЛӘН» (с праздником). Они утверждают, что по-татарски так говорить неправильно, мол, это тлетворное влияние русского языка и верно говорить: «бәйрәмегез котлы булсын». Даже если это так (хотя в открытках и письмах «бәйрәм белән» встречается и в XIX веке), такая поздравительная формула стала на практике устойчивой и общеупотребительной. В языке всегда так, норма — это то, как говорят все.

Кто-то убеждал меня, что у татар нет слова для обозначения стены, что показывает их (татар) кочевое происхождение (а как же дивар?), или что по-татарски нельзя сказать «свежий» (ысвәҗәй?). Большинство этих споров связаны с тем, что говорящий автоматически переводит татарские фразы на русский и смотрит на язык через призму русского. Кроме того, свою роль играет стандартизация языка, выстраивание нормы: для тех, кто знает только литературную или только одну диалектную форму, все богатство языка сводится лишь к тому, как «правильно». Да пусть будет «неправильно», так ведь и развивается язык, питаясь от своих родников-диалектов, от разнообразия произношений и его лексического богатства!

Однажды в арском магазине у меня состоялся филологический спор с продавщицей: я попросил дать мне «капчык» (пакет), а она настаивала, что: а) кап — это мешок, б) пакет — это пакет (аргумент: «татарча пакет була бит инде»). В известном смысле все это — результат советской языковой политики и продолжающегося подхода по объяснению в татарских словарях русских слов русскими же словами («автобус» — «автобус»). Если посмотреть на словари татарского языка 1920—1940-х годов, мы увидим, как старательно их авторы объясняли, а не калькировали понятия из других культурных полей. Словари же послевоенной поры да и произведения художественной литературы пестрят русскими заимствованиями, без которых, на мой взгляд, можно было и обойтись.

Надо сказать, что не только татары страдают болезнью филологических изысков. В одном из ресторанов в центре Амстердама я наблюдал очень оживленную картину, когда молодые люди и пожилая пара в подробностях и с многочисленными примерами обсуждали одно вышедшее из употребления голландское слово. Находка для фольклориста и лингвиста! При этом голландский язык очень динамичен и активно развивается, а нормы в нем нередко меняются.

Мы видим, что татарский могут выгонять из школы, может на корню исчезать национальное образование и наука, но татарские «граммар-наци» всегда будут бдеть, чтобы не допустить написание «ө» вместо «о» и выкорчевать «зинһар» из употребления. Казалось бы, чудовищное противоречие между реальным положением языка и разговорами вокруг него. Но хотя бы эти разговоры оставляют надежду, что в более благоприятной ситуации неравнодушие сможет конвертироваться в качественное изменение языковой политики и «филологический ваххабизм» принесет хоть какую-то пользу.

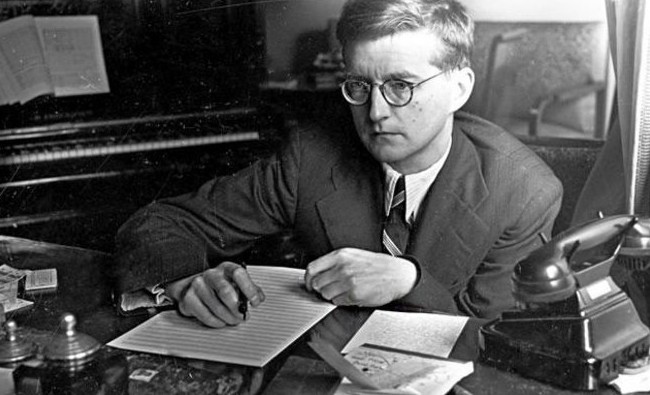

Альфрид Бустанов

Альфрид Бустанов

- Ph.D. (Amsterdam University, 2013).

- Assistant professor, Universiteit van Amsterdam.

- Руководитель проекта «Личность мусульманина в имперской России и Советском Союзе», поддержанного грантом Евросоюза.

- Автор книг Soviet Orientalism and the Creation of Central Asian Nations (Routledge, 2015) и «Книжная культура сибирских мусульман» (Фонд Марджани, 2012).

- Колумнист «Реального времени».

Ваша реклама

Другие новости

Облако тэгов

Ваш Выбор Инноваций

Календарь самых ярких астрономических событий, которые можно будет наблюдать в 2021 году Фото: kpfu.ru...

Подробнее 24-янв-2021Сложилась такая традиция, что президент страны Владимир Путин раз в квартал приезжает в Татарстан Фото:...

Подробнее 16-дек-2019Ученые — о теориях заговора, в которые верят россияне Фото: nasa.gov ВЦИОМ опубликовал любопытное...

Подробнее 11-авг-2020Экс-завкафедрой и автор экспертизы, «закрывшей» саентологов, назвала официальные и настоящие причины...

Подробнее 11-окт-2018В вузах появятся проректоры по воспитательной работе, а у ученых — День татарской науки Фото: Дмитрий Резнов...

Подробнее 08-фев-2019При новом коттеджном поселке будут созданы рекреационный кластер и собственный аэродром Фото: fla-rt.ru Как...

Подробнее 27-авг-2020Как средние учебные заведения столицы Татарстана воюют за высокие баллы по ЕГЭ жесткой дисциплиной и...

Подробнее 28-мар-2018Фото: poznamka.ru В этом году празднование Курбан-байрама совпало с 1 сентября, и за счет того, что в...

Подробнее 01-сен-2017