Рафаэль Хакимов: «Именно ираноязычные юэчжи научили гуннов набегам на китайские территории» - «История»

История 6-10-2018, 15:00 Егор 97 0

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 6

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается фрагмент из главы «Основные игроки на евразийском континенте». (Часть 1 серии публикаций см. здесь, часть 2 — здесь, часть 3 — здесь, часть 4 — здесь, часть 5 – здесь.)

Китай и «варвары»

На востоке при появлении первых степных государств основным игроком выступал Китай. Он был далек от объединения и находился в постоянной междоусобной войне. Одни династии сменяли другие, а на севере нарастала угроза, исходившая от «варваров».

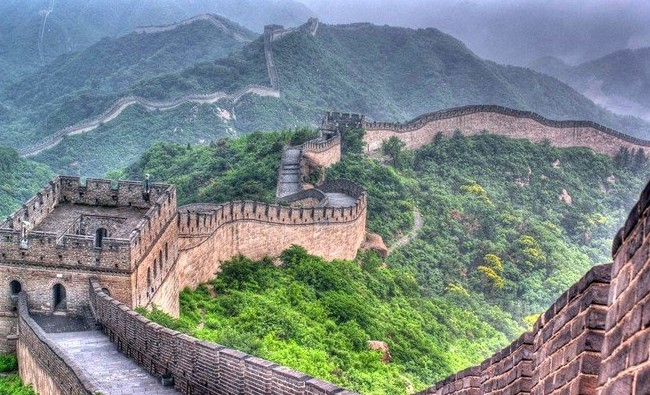

При Цинь Шихуанди (221—206 гг. до н.э.) были соединены оборонительные стены на севере и создана Великая китайская стена, построены стратегические дороги из столицы на окраины империи. В результате успешных войн хунну (сюнну) были оттеснены за Великую стену. Противостояние Китая и хунну продолжалось вплоть до распада союза кочевых племен.

В начале IV века Китай подвергся нашествию не только хунну, но и других народов. Весь Северный Китай был захвачен кочевниками, создавшими 16 «варварских» царств. Особенно отличилось сяньбийское (протомонгольское) государство Тоба Вэй (Северная Вэй), объединившее весь Северный Китай и к концу V века в борьбе против южнокитайского государства Сун распространившее свое влияние до берегов Янцзы. Значительная часть китайской знати бежала на юг и юго-восток, основанное там государство получило название Восточная Цзинь. Центр китайской культуры сосредоточился на юге.

Династии кочевников начинают принимать китайские названия (Чжао, Янь, Лян, Цинь, Вэй и др.). К концу VI века потомки кочевников практически полностью ассимилируются с китайцами.

Армия в Древнем Китае играла огромную роль, что определялось частыми войнами и крестьянскими восстаниями. Постепенно сформировалась постоянная армия, находившаяся на содержании казны. Поначалу ее составляли личные телохранители императора и части, охранявшие столицу, заодно выполнявшие и полицейские функции. В империи Цинь существовала воинская повинность. В армию брали мужчин от 23 до 56 лет, которые должны были пройти годичную подготовку, затем в течение года несли гарнизонную службу и впоследствии один месяц в году служили в ополчении по месту жительства. Без определения сроков службы на охрану государственных границ направлялись провинившиеся чиновники, а также преступники, бродячие торговцы и те, кто потерял свободу за долги.

Кочевники, которых порой представляют в виде бандитских орд, имели дело с хорошо вооруженной и обученной китайской армией. Победить ее было непросто. Сами китайцы многое заимствовали у кочевников, в частности, у хунну. Конница, структура войск, вооружение и одежда были заимствованы у ненавистных «варваров».

«Белые люди с длинными каштановыми волосами»

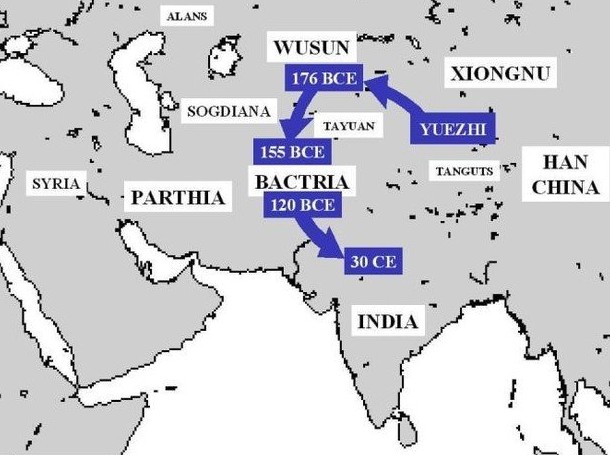

Ираноязычный народ юэчжи занимал пастбища в бассейне Таримской котловины, включая современные Синьцзян-Уйгурский автономный район, Ганьсу и, возможно, Цилянь в Китае. Во II веке до н.э. часть их (кушаны, эфталиты и др.) перекочевала в Фараруд, Бактрию и северную Индию, где они основали Кушанскую империю.

Первое упоминание о народе юэчжи датируется 645 г. до н.э. Китайский автор Гуань Чжун в трактате Гуаньцзы описывает племя юйчжи, которое поставляет Китаю нефрит из ближайших гор Юэчжи в Ганьсу.

В «Исторических записках» Сыма Цяня (II в. до н.э.) говорится, что «юэчжи изначально проживали между Цилянь, горами Тяньшань и Дуньхуаном», что соответствует востоку Таримского бассейна и северу Ганьсу. Сыма Цянь добавляет: «В прежние времена (юэчжи) были могущественны и с презрением относились к сюнну». Более того, хунны/сюнну находились в политической зависимости от юэчжей, понуждавших их посылать ко двору правителя юэчжей заложниками сыновей шаньюя.

По китайским источникам юэчжи «белые люди с длинными каштановыми волосами». Считается, что именно юэчжи стали учителями хунну по набегам на китайские территории. Во время правления императора Цинь Шихуан-ди царство юэчжей процветало.

Юэчжи активно взаимодействовали с хунну, то сражаясь с ними, то вступая в союз против общего врага. После 155 г. до н.э. племя усунь и сюнну напали на юэчжи, вынудив их двинуться на юг в Давань (Фергана) и обосноваться на территории современных Узбекистана и Таджикистана.

Таким образом, китайская историография свидетельствует о долгой истории хунно-юэчжийских войн. До конца III в. до н.э. юэчжи имели явное военно-политическое превосходство над хунну, которого они лишились на грани III—II вв. до н.э. В ходе этих войн, надолго задержавших западную экспансию хунну, юэчжи создали во Внутренней Азии свою кочевническую империю со стотысячным войском, построенным по десятитысячному принципу и, по оценке Сыма Цяня, «достигли расцвета».

Государство Сяньби

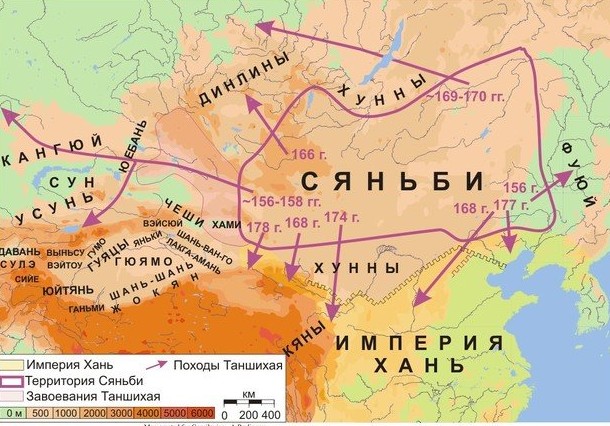

В III веке до н.э. из союза древнемонгольских племен дунху отделились сяньби. В начале династии Хань сяньбийцы были разбиты хунну. Ситуация изменилась в 49 г. н.э., когда южные хунну признали власть династии Хань, а северные хунну оказавшись изолированными, ослабели. В 50—90-е годы, получая ежегодные и обильные награды, сяньбийцы стали охранять границу.

В 89 г. ханьцы нанесли тяжелейшее поражение северным хунну, что немедленно использовали сяньбийцы, занявшие хунские земли и включившие в свой племенной союз их семьи. «Однако прошло более полувека, прежде чем сяньбийцы превратились в серьезную для империи угрозу. И связано было новое усиление «северных варваров» с военно-административной консолидацией всей степи, от Ляодунского полуострова до Восточного Туркестана, осуществленной сяньбийским вождем Таньшихуаем». В 155 г. сяньбийский вождь Таньшихуай разгромил хуннов, что привело к расколу хуннского этноса на четыре ветви, из которых одна слилась с победоносными сяньбийцами; другая — мигрировала в Китай, третья осталась в горных лесах и ущельях Тарбагатая и бассейна Черного Иртыша; четвертая с боями отступила на запад и к 158 г. достигла Волги и нижнего Дона, о чем сообщил античный географ Дионисий Периегет.

Китайский император, обеспокоенный усилением сяньбийцев, бросил против них свою армию и был разбит.

Таньшихуай умер в возрасте 40 лет (в 181 г.) и его государство распалось к 235 г. Последующее поколение сяньбийских вождей ничем себя не проявило. Непосредственными наследниками первой сяньбийской державы были государства, созданные племенами мужунов и табгачей, в частности, государство Тогон, созданное в 312 г. В I—III веках сяньбийцы кочевали от Иртыша до Хингана.

В первые два десятилетия III века Ханьская империя превратилась в поле соперничества главарей противоборствующих армий («период Троецарствия»). Небывалые бедствия привели к массовому оттоку ханьского населения из северных и центральных районов бывшей империи на юг. Образовавшийся вакуум был заполнен кочевыми племенами севера: хунну, сяньбийцами, тангуто-тибетскими племенами, «малыми» юэчжи. Переселившиеся в Китай племена активно участвовали в военном противоборстве внутри Китая, а в начале IV века выступили как самостоятельная сила.

В 308 г. шаньюй гуннских племен Шаньси Лю Юань, носивший до 304 г. титул князя Хань, провозгласил себя императором. Цзиньская империя (280—316 гг.) перестала существовать. На территории Северного Китая возникло «шестнадцать варварских государств пяти северных племен». В конце IV — начале V веков на севере «варварских государств» стало уже 19, и восемь из них были сяньбийскими. И хотя китайцы составляли большинство населения Среднекитайской равнины, именно сяньбийцы объединили в середине V века север и создали там свои династии. Наиболее влиятельным племенным союзом стали табгачи, чей вождь Тоба Гуй в 398 г. был провозглашен императором новой династии. Его наследник, Тоба Тао, между 424—431 гг. объединил под властью табгачей весь бассейн Хуанхэ и стал создателем единой империи в Северном Китае. Период «шестнадцати государств» закончился первым монгольским завоеванием Китая, население которого приближалось к 25 млн человек. Хотя табгачи составляли не более 20% всего населения новой империи, именно они вершили судьбы страны. Именно с ними позже столкнется Тюркский каганат.

Рафаэль Хакимов

Ваша реклама

Другие новости

Облако тэгов

Ваш Выбор Инноваций

Удивительная история первого соборного мусульманского храма столицы Татарстана. Часть 3 Фото: Панорама...

Подробнее 03-мая-2020Почему женщины покрывают голову не только в исламе и как хиджаб связан со эмансипацией Фото: Олег Тихонов...

Подробнее 11-окт-2020Книга этой недели — социальный роман Элизабет Гаскелл «Север и Юг» Фото: Реальное время Почти сиротка...

Подробнее 28-сен-2025Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 205-я Фото: из фондов Музея истории КНИТУ (КАИ)...

Подробнее 10-мар-2020В 2010 году переписчики не нашли ни одного человека в 49 населенных пунктах Фото: vk.com Умирающие деревни —...

Подробнее 25-мая-2018Уральский историк Салават Ахметзянов о непростой эпохе массовых репрессий Директор Магнитогорского филиала...

Подробнее 17-ноя-2018Когда основателя государства османов признали султаном не благодаря завоеваниям, а после проповеди имама с...

Подробнее 18-ноя-20179 Мая в городах и селах, новые имена, возвращенные из небытия поисковиками, — обзор программы «7 дней» Фото:...

Подробнее 10-мая-2021