Зинаида Славянова — первая женщина-режиссер театра и основоположница казанского авангарда - «Культура»

Культура 10-02-2021, 21:55 Константин 133 0

В январе исполнилось ровно 80 лет со дня смерти Зинаиды Михайловны Славяновой. Одна и великих и забытых фигур театрального мира, первая в стране женщина — режиссер театра. Зинаида Михайловна сыграла большую и драматичную роль в жизни Казани. Появившись здесь в годы красного революционного потопа, она сумела возглавить радикальные течения искусства, известные сегодня под общим именем «Авангард». Подробнее о роли Славяновой в театральной жизни советской Татарии в авторской колонке, написанной специально для «Реального времени», рассказывает журналист, блогер и краевед Ян Гордеев.

Авангардная студия КЭМСТ

Почему-то из всего русского искусства на Западе ценится более всего авангард. И Славянова была этим авангардом. Случись ей стать художником, ее картины сегодня стоили бы миллионы (возможно, долларов), но она была режиссером. Впрочем, обо всем по порядку.

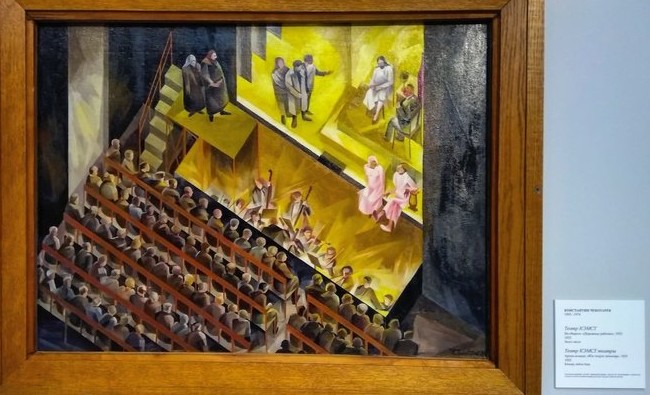

В казанской Галерее современного искусства на первом этаже в отделе авангарда висит картина великого Константина Чеботарева. В коричневой рамке небольшое полотно коричнево-желтых тонов, на нем театр, сцена, актеры, зрители и спектакль недолго просуществовавшей в Казани авангардной студии КЭМСТ.

Сегодня картина Чеботарева, студия и, самое главное, название КЭМСТ очень точно раскрывают тот мимолетный порыв, который перевернул искусство в Казани вверх тормашками, да пожалуй не только в Казани. Во всей тогдашней советской России. Надо только знать некоторые детали.

В наше время об этом театральном эксперименте и о мастерской театральных зрелищ КЭМСТ вспоминают только историки и краеведы. Они же рассказывают, что КЭМСТ, это акроним из слов: конструктивизм, эксперимент, мастерство, современность и театральность. Есть и другой вариант: конструктивно‑экспериментальная мастерская современного театра.

Эти скучные и мало что объясняющие расшифровки придумали задним числом. На самом деле КЕМСТ (именно так: через «Е», а не через «Э») — хулиганский лозунг и принцип, которым руководствовались тогдашние казанские авангардисты. В дословной расшифровке КЕМСТ — нецензурная лексика, но основной посыл лозунга в том, чтобы отправить к такой-то матери старый театр.

Руководитель КЕМСТа Борис Симолин рассказывал, что лозунг-название подарил студии будущий актер Пролеткульта Иван Пшеничный (еще одна забытая фигура в истории театральной Казани).

Уже потом, когда революционно-бунтарский потоп в России пошел на спад, а ему на смену выросла новая советская целомудренная реальность, КЕМСТ пропал, словно его и не было, а в истории остался маленький, скучный, неинтересный миф о театре КЭМСТ, о котором, впрочем, можно рассказывать в приличном обществе.

Часть российской традиции

У истоков мастерской театральных зрелищ, помимо уже упоминаемого нами Чеботарева и Симолина, стояли Василий Зотов и великая Зинаида Славянова, первая в России женщина, ставшая режиссером и директором театра. Для них лозунг: к такой-то матери старый театр был принципом, объясняющим все, чем они занимались.

Славянова даже издаст в Казани 1921 году книгу «Рабоче-крестьянский театр», которая стала едва ли не первой в стране Советов методичкой для кружков рабоче-крестьянской театральной самодеятельности и работников культпросвета.

Когда начинаешь размышлять об этом, понимаешь, что фундамент, на котором в наше время выросли всякие арт-группы «Война», «Синие ведерки» и прочие «Пусси Райот», закладывался сто лет назад в Казани, а нравоучительное брюзжание про традиционные российские ценности превращается в очередной пример незнания собственной истории. КЕМСТ — это и есть часть российской традиции.

О казанском авангарде невозможно рассказать в одной короткой статье, это очень большая и загадочная история, полная символов, подтекстов, намеков и зловещей связи с современностью. Художники-авангардисты в этой истории занимают отдельную планету. Им будет посвящен отдельный материал. Пока же вспомним авангардных театралов.

В 1919 году в Казани очень символично сгорел городской театр. Сгорел до тла, без шансов на восстановление. Тем более у нового режима не было ни сил, ни времени, ни средств заниматься этим — Гражданская война, затем голод, разруха. Почерневший остов театра еще 6 лет торчал на Театральной площади, пока советская власть не разобрала его. Иногда полуразрушенный фасад использовали как место для инсталляций.

Летом 1919 года Казанский губисполком открывает студию драматических искусств (бесплатные четырехмесяные курсы для подготовки артистов и режиссеров рабоче-крестьянских театров). Также открывается новый драматический театр, который вместе со студией поселился на Большой Проломной в бывшем театре Гирша Розенберга (здесь теперь театр им. Качалова). В тот год его переименовали в Советский Большой театр. Руководителями труппы и студии стали Зотов и Славянова. Они проработали в Казани течение шести сезонов. Параллельно с этим организовали мастерскую КЭМСТ.

В те годы театральное дело было национализировано и принадлежало только государству. Но театральные студии и мастерские, артели, в том числе художественные, без которых театр немыслим, процветали. В Казани в художественной школе Карла Мюфке появился знаменитый АРХУМАС. Художники общались с артистами, потому что сами ими были. Например, прекрасный и совершенно забытый художник-авангардист Михаил Барашов оформлял большую часть спектаклей КЕМСТа и сам в них играл.

Несмотря на то что сведения о мастерской театральных зрелищ чудовищно скудны, аббревиатура КЭМСТ постоянно возникает, как только начинаешь смотреть историю нового советского театра. В 1923 году именно КЕМСТ ставит новую пьесу Маяковского «Мистерию-буфф». После того как спектакль был обкатан в мастерских, Славянова запускает постановку в Большом театре на Баумана.

Память об авангардистах театра надо беречь

Кстати, о Маяковском. Еще в 1970-е годы в рюмочной на улице Миславского можно было встретить старичка, бывшего актера, игравшего в КЕМСТе. Он бахвалился, что ударил великого Маяковского по лицу, когда тот приехал в Казань. Скорее всего история с Маяковским апокриф. Но известно точно, что мастерская Славяновой — Симолина сотрудничала и с пролетарским поэтом, и с другими звездами той эпохи: Меерхольдом, Эйзенштейном Третьяковым.

Своего места у КЕМСТа не было: студия шастала по городу с площадки на площадку. Например, последний свой сезон 1925 года мастерская завершала постановкой «Гамлета» в бывшем купеческом клубе на Вознесенской улице (ныне ТЮЗ на Островского).

В 1923 году они давали спектакль «Танцы машин» в атриуме Александровского пассажа на улице Чернышевского (ныне Кремлевская). Совершенно невозможно найти сведения о спектакле «Пивная номер шесть», декорации к которому рисовал все тот же Барашов. Но пьеса «Памяти Парижской коммуны» до сих пор значится в списке лучших постановок Славяновой.

В середине 1920-х все закончилось. Авангард стал вытеснять соцреализм. Эксперименты первых лет советской власти постепенно сворачивали. Воспитанники Славяновой и Симолина стали актерами нового советского театра. Сама Зинаида Михайловна переехала в Смоленск, где возглавила театр. Она умерла незадолго до войны в 1941 году.

В отличие от художников-авангардистов, авангардисты театра канули в Лету. Потому память о них надо бы беречь вдвойне сильнее.

Ян Гордеев

Ваша реклама

Другие новости

Облако тэгов

Ваш Выбор Инноваций

Кариевский театр попытался показать всю школьную программу по Гаязу Исхаки в одном спектакле Фото: Ринат...

Подробнее 24-окт-2021Чем примечательна дата 3 мая? Фото: wikipedia.org Сегодня, 3 мая, Всемирный день свободы печати и...

Подробнее 03-мая-2022В Минкульте Татарстана подвели итоги работы за 2020 год и обсудили планы на будущее Фото: tatarstan.ru В...

Подробнее 25-фев-2021По словам министра культуры республики Ирады Аюповой, никто специально поддерживать «татарский креатив» не...

Подробнее 03-ноя-2025Что приготовили казанские театры и концертные залы в мае Фото: kazan-opera.ru В мае театры и концертные залы...

Подробнее 04-мая-2021Интервью с автором и режиссером документальной постановки об умирающих деревнях Татарстана Фото: Максим...

Подробнее 07-фев-2021Чем примечательна дата 6 июня? Фото: Памятник Пушкину в Риме / culture.ru Сегодня, 6 июня, отмечают День...

Подробнее 06-июн-2022Чем примечательна дата 17 июня? Фото: Дни татарской молодежи, 1990 год / sntat.ru Сегодня, 17 июня,...

Подробнее 17-июн-2022