«Здешние скот и лошади мелкие. Овцы совершенно не похожи на наших...» - «История»

История 27-03-2018, 07:00 Мирослава 188 0

Англичанин открывает Россию конца XIX века. Часть 8: Челябинск

На днях вышла в свет книга английского металлурга Джеймса Ридли «Записки о поездке в Россию: Урал и Зауралье в 1897 году» («Свое издательство», Санкт-Петербург). Редактор и переводчик работы британского промышленника Игорь Кучумов предоставил «Реальному времени» новый отрывок из этого труда, посвященный Челябинску и его окрестностям.

Проезжая по Транссибу

13 августа мы достигли Зауралья. Это примерно в 1483 милях от Москвы. Наш поезд ехал по строящейся грандиозной Транссибирской железнодорожной магистрали, которая должна соединить Россию с тихоокеанским побережьем. Ее сооружают с обоих концов и планируют пустить в эксплуатацию примерно через 4 года. Раньше мы не смогли бы сюда попасть, поскольку участок Миасский завод — Екатеринбург был пущен только в конце 1896 года. Окрестности вблизи Миасского завода идеально ровные, здесь выращивается много пшеницы, ржи и т. д.

Рано утром 14 августа мы отправились за 16 миль отсюда на принадлежащие господину Вонлярлярскому (Вонлярлярский Владимир Михайлович (1852—1946) — крупный новгородский землевладелец и промышленник, владелец золотых приисков на Урале, — прим. ред.) золотые прииски. На этот раз я ехал в дрожках один, что ни в какое сравнение не идет с тем, когда мне приходилось путешествовать с компаньоном.

Мы двигались по великолепному Сибирскому тракту, содержащемуся в довольно сносном состоянии и удивившему нас своей ширью. С правой стороны дороги росли березы. Серебристый отблеск их стволов и нежные оттенки листвы сочетались с придающими им контраст огромными табунами крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз, которые вместе с пастухами пересекали наш путь. По мере удаления стволы деревьев приобретали нежный жемчужно-серебристый оттенок, ажурная листва на верхушках берез сливалась с небом, и все это на фоне ярких цветов кустарника становилось еще более контрастным благодаря красным и желтым рубахам пастухов, пестрой окраске крупного рогатого скота и т. д., завершая эту незабываемую картину, которую, думаю, вряд ли во всей полноте может воспроизвести художник, хотя некоторые русские живописцы вроде бы прекрасно с этим справляются.

Русская деревня на Южном Урале

Прервав приятную поездку, мы прибыли в примыкающую к приискам деревню. Избы в ней практически находятся под землей, а их крыши едва возвышаются над ее поверхностью. Такая конструкция хорошо защищает их обитателей от здешней суровой зимы.

Русская деревня на востоке страны обычно представляет собой два ровных ряда бревенчатых или деревянных изб, разделенных улицей примерно в 50 ярдов шириной и размещенных пореже в целях защиты от пожара — частого бича села. Между домами на линии фасадов стоят заборы с воротами, которые ведут в маленькие сады, конюшни и т. д. Последний штрих сельскому пейзажу добавляет находящаяся на улице религиозное святилище, а если позволяет место, то и православная церковь.

Магазинов как таковых в деревнях нет, их функции выполняет дом лавочника, рисунок над дверью которого обозначает его специализацию: изображение часов и циферблата, сапог и ботинок, хлеба, овощей и фруктов, седел и упряжи, ружей, пистолетов и т. д. показывает покупателям, что они могут здесь приобрести.

Весьма интересно было наблюдать в деревнях за крупным рогатым скотом, овцами, козами, лошадьми и т. д. Утром пастухи выгоняют их огромное стадо на пастбище поблизости. Вернувшись днем или вечером в деревню, животное подходит к избе своего хозяина и смиренно ждет, пока ему откроют ворота. Позы, которые принимает прислонившийся к деревянным постройкам скот, нередко вдохновляют художников на создание прекраснейших полотен, подобных которым больше нигде нет.

Здешние скот и лошади очень мелкие. Овцы совершенно не похожи на наших, они весьма изящные и прекрасно сложенные, обладают чрезвычайно тонкими ногами. Всякий, кто проезжает по этим деревням, не может не заметить присутствия множества ручных голубей. В России голубь считается чуть ли не священной птицей и убивать его нельзя.

Нельзя не упомянуть безмолвия, царящего в этих местах, если, конечно, поблизости нет крупных городов. Там не поют птицы и не кричат животные, звуки как бы застывают и вас ничто не тревожит. Кроме того, на здешних площадях отсутствуют часы, и поэтому вы не услышите их боя. Почему это так, я не знаю. Вероятно, на то имеется какая-то причина.

Вскоре мы прибыли на шахту, где добывается кварц. Ее глубина составляет 80 м. Переодевшись в шахтерскую робу, мы спустились по лестнице вниз и увидели, как ведутся подземные работы, а по возвращении на поверхность наблюдали измельчение и промывку породы. За год здесь намывают золота на 3 600 000 рублей.

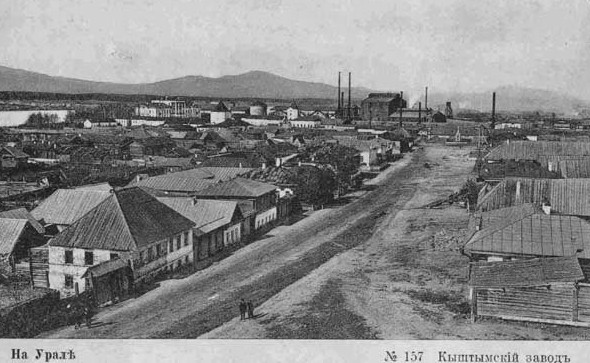

Кыштым

После обеда и возвращения в Челябинск у меня и двух моих друзей оставалось свободное время, и мы решили посетить бараки для переселенцев. Ежегодно из России в Сибирь при содействии государства переезжает множество людей. Ответственные за это учтивые чиновник и врач сообщили нам, что в 1896 году в Сибирь переселилось около 200 000 человек, а в 1897 году — всего 60 000, что, вероятно, объясняется недостаточным финансированием этого мероприятия со стороны государства. Люди проходят здесь медицинское освидетельствование, тех, кто болен или плохо себя чувствует, лечат, и только потом отправляют в путь. Чаще всего переселенцы страдают брюшным тифом, дифтерией, болезнями легких и грудной клетки. Поскольку в бараках содержались и больные, мы, не являясь врачами, быстренько покинули их, сели на поезд и 14 августа прибыли на станцию Кыштым.

В этих местах железнодорожные станции почему-то всегда располагаются довольно далеко, в 2—3 милях от населенных пунктов, названия которых они носят.

Ночью с балкона частного особняка мы наблюдали непередаваемое словами зрелище. Вдали виднелись горы, чуть ближе располагались озеро, белоснежная православная церковь с голубыми куполами, а совсем рядом — огромный двор, с трех сторон окруженный белыми зданиями необычной конструкции и формы. Луна светила столь ярко, как будто дело было днем.

Поздним вечером мы побывали на соседнем железоделательном заводе (Верхне-Кыштымский завод, ныне Кыштым – город областного подчинения в Челябинской области, — прим. ред.) с его интересными технологиями. Удивительно, насколько резкими бывают в этих местах колебания температуры воздуха. Если в Миасском заводе термометр показывал 84 градуса по Фаренгейту (28,9 градуса по Цельсию, — прим. ред.), то в Кыштымском заводе — уже 44 градуса (6,7 градуса по Цельсию, — прим. ред.).

Ранним утром 15 августа, в воскресенье, мы отъехали на значительное расстояние от города и, оставив дрожки в лесу, поднялись на гору Сугомак, с вершины которой на западе открывался прекрасный вид на Уральские горы, а на востоке — на просторы Сибири. Вдоль восточных отрогов Урала нашим взорам предстал удивительный край множества озер, что стало хорошим вознаграждением нам за трудный подъем на эту вершину.

У дрожек уже стояла толпа кыштымцев, преимущественно женского пола. Пока мы сидели на траве в ожидании своих товарищей, пришедшие поглазеть на нас женщины угостили нас семенами подсолнечника, который растет почти в каждом крестьянском дворе на востоке России и дает очень вкусные семечки. Мы уехали отсюда в 9.20 вечера.

Игорь Кучумов

Ваша реклама

Другие новости

Облако тэгов

Ваш Выбор Инноваций

Колонка Салавата Хамидуллина о башкирских родах. Юрматы: часть 2 (окончание) Уфимский историк и журналист...

Подробнее 29-ноя-2018«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 5-я Фото: Илья Муромец. С картины Виктора Васнецова....

Подробнее 05-дек-2020Парад Победы без зрителей, выдвижение кандидатуры Рустама Минниханова на пост президента Татарстана и другие...

Подробнее 29-июн-2020Сепаратный мир, инициативы американцев и второй фронт в 1943 году: взгляд финского историка Фото:...

Подробнее 31-мая-2020«Жизнь казанских проституток» краеведа Алексея Клочкова. Часть 16-я Фото: В 1900 году большинство публичных...

Подробнее 18-фев-2020Чем примечательна дата 31 декабря Фото: YouTube.com 31 декабря — это не только канун Нового года. Этот день...

Подробнее 31-дек-2021Чем примечательна дата 10 марта Фото: menzelinsk.tatarstan.ru Сегодня, 10 марта, в России отмечают День...

Подробнее 10-мар-2022Чем примечательна дата 18 июня Фото: iske-kazan.ru Сегодня, 18 июня, в России — День службы военных...

Подробнее 18-июн-2021